|

Introduction - Historique - Description - Visite

L'abbaye de Fontenay est probablement la plus belle abbaye cistercienne entièrement conservée en France et c'est l'une des merveilles de la Bourgogne. L'ensemble, dont la fondation par l'abbaye-mère de Cîteaux remonte à 1118, est remarquable par son harmonie, sa simplicité et son dépouillement, caractéristiques de l'art cistercien. Contrairement à la plupart de ses sœurs, Fontenay conserve dans son vallon sauvage au cœur de la forêt formant un cadre naturel plein de charme, la plupart de ses bâtiments abbatiaux groupés autour d'un magnifique cloître. On peut y visiter la Salle capitulaire, le Scriptorium, le Dortoir des Moines et le bâtiment admirable de la Forge. L'église abbatiale est elle aussi un chef-d'œuvre de l'art cistercien, illustrant parfaitement son caractère austère. Sa nef sous berceau brisé et son chœur à chevet plat sont les éléments propres aux églises cisterciennes. Une visite à l'abbaye de Fontenay s'impose aux visiteurs comme un voyage inoubliable au temps des moines blancs. Les milliers de visiteurs qui, chaque année, y font halte, sont saisis par l'authenticité et la spiritualité qui se dégagent du monastère.

L’histoire

de l’ordre cistercien commence en 1098 avec la fondation de

l’abbaye de Cîteaux

(dans la région de Beaune, Côte-d’Or).

Saint-Bernard y arrive vers 1113. Il s’oppose à la

richesse de l’ordre clunisien et veut revenir à l’essentiel

de la règle bénédictine: Ora et Labora,

le travail et la prière.

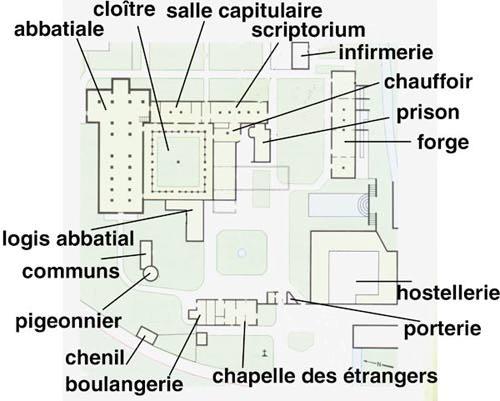

Les bâtiments de l’abbaye sont construits autour du cloître roman, le carré central de l’abbaye. Bien que beaucoup des bâtiments abbatiaux aient été remaniés ou même détruits au cours des siècles, l’abbaye a gardé son aspect initial. Le plan ci-dessous montre la situation des différents bâtiments. Ce plan est souvent considéré comme le modèle du plan cistercien. On commencera par la description de l’église abbatiale et le cloître et puis on poursuivra avec les autres bâtiments monastiques.

Eglise abbatiale L’église fut construite de 1139 à 1147 et est caractéristique des premières églises cisterciennes dont elle est l'une des seules qui soit conservée. On trouve un dépouillement extrême : c’est une architecture toute de sobriété, d'austérité et d'homogénéité parfaite, sans aucune décoration qui pourrait distraire les moines. Le plan au sol de l’édifice ne montre que des formes rectangulaires. La nef de huit travées, flanquée de bas-côtés se poursuit par un transept saillant sur lequel s’ouvrent de chaque côté deux chapelles rectangulaires, et un chœur à chevet plat. La façade de l’église montre un portail à colonnettes et chapiteaux sous deux étages de quatre et trois baies en plein cintre dont la plus grande est flanquée de petites colonnettes. Jusqu’en 1745, elle était précédée d’un porche dont on voit encore les corbeaux.

La grande nef est magnifique et obscure: elle se compose d’un seul étage. De grandes arcades en profil brisé la font communiquer avec les bas-côtés. Elle est voûtée en berceau brisé sur doubleaux qui reposent sur des piliers carrés par l’intermédiaire de colonnes engagées et de pilastres à chapiteaux. Ces chapiteaux sont souvent nus, ou sculptés de motifs végétaux et géométriques extrêmement simples. Les bas-côtés sont presque des chapelles latérales avec leurs berceaux brisés transversaux. Les baies des bas-côtés et celles de la façade et du chœur sont les seules à éclairer ce sanctuaire austère. Le transept possède deux croisillons sous berceaux brisés qui s’ouvrent sur les chapelles orientales à fond plat et voûtées en berceau brisé (restaurées en 1995). Le bras sud fait communiquer l’abbatiale avec le dortoir des moines par un escalier. Le pignon du transept nord est percé d'un triplet de baies. Le chœur s’ouvre sous un arc avec cinq baies en plein cintre et est voûté, lui aussi, en berceau brisé sur ses deux travées. Le chevet plat inonde le sanctuaire de lumière par ses deux rangs de trois baies.

Dans les parties orientales de cette église on trouve les seules décorations, toutes postérieures à la construction de l'édifice. La statue de Notre-Dame-de-Fontenay, Vierge de la fin du 13e siècle, est une très belle pièce de sculpture qui a été remontée dans le transept. On admire également le retable provenant du maître-autel, avec plusieurs scènes figuratives, de la même époque. Les pierres tombales et les gisants du couple de Mello, dans le chœur, datent du 14e siècle. On y voit aussi un pavage de carreaux émaillés du 13e siècle, constitué d'un remarquable dallage polychrome décoré d'étoiles, rosaces, entrelacs et animaux.

Cloître et batiments abbatiaux Le magnifique cloître se trouve au sud de l’abbatiale. C’est la partie centrale de l’abbaye qui servait de lieu de circulation et de méditation pour les moines. Elle communique avec les bâtiments monastiques qui l'entourent. L’ensemble date du milieu du 12e siècle et se compose de quatre galeries de huit travées, voûtées en berceau brisé à pénétration sans doubleaux, autour du jardin central. Chaque travée s’ouvre sur le jardin par une arcade géminée avec des colonnettes et des chapiteaux d’une grande simplicité représentant des feuilles d’eau. Autrefois, un lavabo voûté se trouvait dans ce cloître du côté sud. A l'intérieur, chacune des quatre galeries se différencie par ses voûtes et ses murs latéraux. L'intérieur de la galerie ouest est décoré d'arcatures sur pilastres. Du côté sud, on trouve des colonnettes avec chapiteaux supportant la voûte. L'ensemble est d'une très grande unité et on ne cesse d'admirer ses perspectives à travers les galeries du cloître, qui est parmi les plus beaux que l’on connaisse.

Les bâtiments des côtés ouest et sud du cloître ne sont pas conservés dans leur état primitif. En revanche, le Bâtiment des moines du côté est, qui se compose de plusieurs salles et de deux étages, est encore du milieu du 12e siècle. La Salle capitulaire ou Salle du chapitre était un centre important de la vie monastique et se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment des moines. Cette belle salle date de la deuxième moitié du 12e siècle et se composait à l’origine d’un carré de trois rangs de trois travées. Les trois travées orientales n'existent plus, mais la salle reste très intéressante avec ses voûtes d’ogives, ses deux piliers qui se composent de huit faisceaux de colonnes, ses chapiteaux à feuilles d’eau et ses arcades qui la font communiquer avec le cloître. La salle capitulaire est voisine de la Sacristie du côté nord et du Parloir du côté sud, deux petites pièces voûtées d'ogives, qui reprennent l'architecture de la salle capitulaire. A côté, un passage également voûté d'ogives fait communiquer le cloître et les jardins qui se trouvent derrière l'église.

Le

grand Scriptorium (ou Salle des Moines) est très

intéressant. Il se trouve au rez-de-chaussée dans

la partie sud du bâtiment des Moines. Il s'agit d'une grande

salle romane qui se compose de deux rangs à six travées

sous voûtes d’ogives dont les doubleaux en plein cintre

reposent sur cinq colonnes monolithes et sur les culots des murs

latéraux.

Des bâtiments

du côté sud du cloître n'est conservé

que le petit Chauffoir, le seul endroit, avec la

cuisine, où la règle autorisait qu’on allume

du feu en hiver. Cette petite pièce voûtée d’ogives

et restaurée au début du 20e siècle conserve

deux cheminées du 12e siècle avec de petits lanternons

visibles du cloître. Le grand chauffoir, les cuisines et le

réfectoire des moines se trouvaient du même côté

du cloître mais n’existent plus. Dans le prolongement

du chauffoir du côté sud du cloître est construit

vers 1850 un grand bâtiment moderne dit Galerie de

Marc Seguin. Derrière

le chauffoir se trouve la Prison ou l'Enfermerie

qui remonte à l’époque de la Renaissance (16e

siècle). Sa tourelle date de cette époque, tandis

que le mur ouest et ses quatre baies sont un vestige du Réfectoire

disparu du 13e siècle.

Autour de ce carré central on trouve plusieurs autres bâtiments monastiques qui datent du 12e jusqu’au 18e siècle. Le plus important est la Forge du côté sud, une des plus vieilles usines métallurgiques d'Europe datant de la fin du 12e siècle. C'est un grand et très bel édifice monastique, bien que l’ensemble se soit quelque peu dégradé au cours des siècles. La forge se compose de deux étages dont le rez-de-chaussée à deux rangs de neuf travées sous voûtes d’ogives est divisé en quatre salles. L'architecture est typiquement cistercienne par ses voûtes d'ogives, les piliers centraux et les culots des murs latéraux. On y voit la salle des Fourneaux avec sa grande cheminée. Ici se trouvaient le Moulin et les Ateliers de travail. Le bassin du côté ouest de la forge a été aménagé au 19e siècle. L’Infirmerie est située non loin, à l’est, et a été construite aux 17e et 18e siècles sur des fondations romanes.

Du côté ouest de l’abbaye, devant la façade de l’abbatiale, on trouve le Pigeonnier ou Colombier et les Communs qui datent du 14e siècle et qui furent remaniés plus tard. Un peu plus loin se dresse le Chenil des ducs. Egalement du 13e siècle, la Chapelle des Etrangers et la Boulangerie, abritent le musée lapidaire et la salle d’accueil. La boulangerie des moines, très remaniée, conserve un four avec cheminée cylindrique. A l'entrée de l'abbaye, au côté ouest, se trouve encore la Porterie ou conciergerie ; elle est du 15e siècle, mais ses origines remontent au 12e siècle. Enfin, l’Hostellerie du côté sud-ouest du carré abbatial, transformée en ferme au 19e siècle, et le Logement qui se trouve en face. Il existe également des vestiges, de la fin du 14e siècle, de l'enceinte qui protégeait l'abbaye.

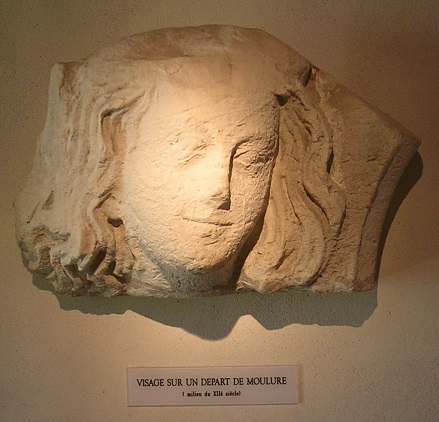

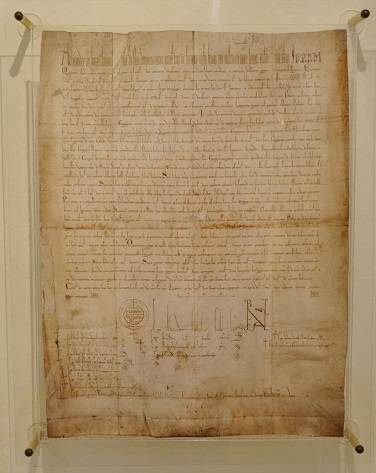

Le petit Musée Lapidaire de l'abbaye conserve plusieurs statues et sculptures intéressantes. On y trouve une maquette, une bulle du pape Alexandre III de 1168, une clé de voûte du 13e siècle, des carreaux émaillés du 13e siècle et plusieurs sculptures romanes. Citons un bas-relief d'un ange de style autunois, un bas-relief provenant de l'abbaye de Picheny (02), un modillon, un visage de moulure et plusieurs chapiteaux du 12e siècle de provenances différentes. On pourra finir la visite de l'abbaye par les Jardins des simples qui se trouvent du côté est de l'abbaye, bien que ceux-ci ne ressemblent en rien aux jardins cisterciens primitifs.

L'abbaye se visite toute l'année (l'entrée est payante). Des visites guidées sont organisées en saison (début avril à mi-novembre). Pour en savoir plus sur l'abbaye de Fontenay, vous pouvez visiter sur Internet : Site de l'abbaye

: http://www.abbayedefontenay.com/ Vous pouvez également consulter les références suivantes : - André

L., L’Abbaye de Fontenay.

[haut de page] [accueil] [contact] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||