|

|

Dijon

| Edifice |

Cathédrale

Saint-Bénigne, ancienne abbatiale |

| Situation |

Centre

ville, 21000 (Côte-d'Or) |

| Parties

Romanes |

Crypte,

portail, salle capitulaire et scriptorium |

| Décoration |

Chapiteaux

de la crypte, chapiteaux et tympans du Musée archéologique |

| Datation |

Début

du 11e siècle (crypte, salle capitulaire et scriptorium)

et milieu du 12e siècle (portail) |

Introduction

- Historique - Description

- Visite

Introduction

Introduction

La grande capitale

de la Bourgogne est une ville magnifique par ses nombreux trésors

d’art conservés de son riche passé. Le centre

ville est occupé par une grande densité de monuments

intéressants autour du Palais des Ducs, dont plusieurs églises importantes.

La plus importante des églises de la ville est l’actuelle

Cathédrale Saint-Bénigne, ancienne église abbatiale

gothique, élevée à l’emplacement du cimetière

chrétien des temps lointains. Cinq basiliques se sont succédé

ici au cours de l’histoire, dont la première est élevée

au 6e siècle sur le tombeau de Saint-Bénigne,

évangélisateur qui aurait été martyrisé

à Dijon. L’abbaye fondée au 9e siècle

est réformée par l’abbaye de Cluny

vers l’an 1000. C’est au début du 11e siècle

que l’illustre réformateur Italien Guillaume de

Volpiano, devenu abbé du monastère, entreprend

la reconstruction de l’abbatiale. Il élève la

plus grande basilique romane de France dans un style influencé

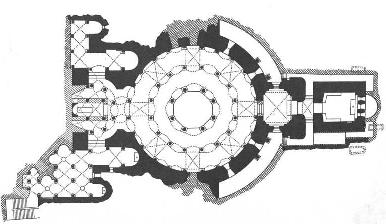

par l’art dit lombard. L’ensemble énorme,

reconstitué par les archéologues, se composait d’un

atrium et d’une abside occidentale, une grande nef avec tribunes

et doubles bas-côtés, un transept profond sur une large

crypte, un chœur avec une partie droite entre deux tourelles

et abside à deux étages d’arcatures, une magnifique

rotonde à trois étages composés de déambulatoires

autour d’une partie centrale ouverte sur toute sa hauteur

et de l’oratoire Sainte-Marie conservé du 9e siècle

côté est. L’ensemble d’une beauté

incomparable a été détruit par des incendies

successifs et la rotonde a été rasée à

la Révolution. La seule partie subsistante de cet édifice

majeur de la Bourgogne Romane est la crypte, qui n’est autre

que l’étage inférieur de la grande rotonde.

Elle a été redécouverte derrière le

chevet de l’abbatiale gothique, puis dégagée

et restaurée pendant le 19e siècle. La p

autour du Palais des Ducs, dont plusieurs églises importantes.

La plus importante des églises de la ville est l’actuelle

Cathédrale Saint-Bénigne, ancienne église abbatiale

gothique, élevée à l’emplacement du cimetière

chrétien des temps lointains. Cinq basiliques se sont succédé

ici au cours de l’histoire, dont la première est élevée

au 6e siècle sur le tombeau de Saint-Bénigne,

évangélisateur qui aurait été martyrisé

à Dijon. L’abbaye fondée au 9e siècle

est réformée par l’abbaye de Cluny

vers l’an 1000. C’est au début du 11e siècle

que l’illustre réformateur Italien Guillaume de

Volpiano, devenu abbé du monastère, entreprend

la reconstruction de l’abbatiale. Il élève la

plus grande basilique romane de France dans un style influencé

par l’art dit lombard. L’ensemble énorme,

reconstitué par les archéologues, se composait d’un

atrium et d’une abside occidentale, une grande nef avec tribunes

et doubles bas-côtés, un transept profond sur une large

crypte, un chœur avec une partie droite entre deux tourelles

et abside à deux étages d’arcatures, une magnifique

rotonde à trois étages composés de déambulatoires

autour d’une partie centrale ouverte sur toute sa hauteur

et de l’oratoire Sainte-Marie conservé du 9e siècle

côté est. L’ensemble d’une beauté

incomparable a été détruit par des incendies

successifs et la rotonde a été rasée à

la Révolution. La seule partie subsistante de cet édifice

majeur de la Bourgogne Romane est la crypte, qui n’est autre

que l’étage inférieur de la grande rotonde.

Elle a été redécouverte derrière le

chevet de l’abbatiale gothique, puis dégagée

et restaurée pendant le 19e siècle. La p artie

centrale de la crypte se compose de deux déambulatoires voûtés

autour d’un espace octogonal aux colonnes monolithes. A l’ouest

se trouve le martyrium de Saint-Bénigne autour de l’emplacement

du tombeau du saint et une partie de la crypte à absidioles,

tandis qu’à l’est existe encore l’étage

inférieur de la chapelle Sainte-Marie du 9e siècle.

La sculpture étonnante de quelques chapiteaux de la crypte

est l’œuvre de l’un des premiers ateliers de la

sculpture romane en Bourgogne, avec celui de Tournus.

Les incendies ont en grande partie détruit l’abbatiale

reconstruite par la suite en style roman au 12e siècle, édifice

dont subsiste seulement une partie du grand portail ouest détruit

à la Révolution. Un autre incendie en 1271 nécessite

la reconstruction totale de l’abbatiale aux 13e et 14e siècles.

Cette église gothique, devenue cathédrale après

la Révolution, occupe toujours ce grand site monastique,

qui est dominée par ses deux clochers de façade et

ses toitures polychromes. L’abbatiale était flanquée

des bâtiments abbatiaux autour d’un cloître disparu.

Il subsiste un bâtiment très intéressant se

composant d’un étage inférieur avec salle capitulaire

et scriptorium voûtés du 11e siècle, d’un

style roman rappelant Chapaize par ses

grands piliers, en dessous du grand dortoir gothique du 13e siècle.

Ces salles abritent le Musée Archéologique conservant

de riches collections des époques gallo-romaines et médiévales

provenant de la ville et du département de la Côte

d’Or. En particulier, on peut admirer plusieurs sculptures

romanes très intéressantes : chapiteaux, frises et

bas-reliefs provenant de l’abbatiale romane, deux têtes

du grand portail roman détruit à la Révolution,

deux tympans formidables présentant le Christ en gloire et

la Cène, et d’autres chapiteaux romans provenant du

département. artie

centrale de la crypte se compose de deux déambulatoires voûtés

autour d’un espace octogonal aux colonnes monolithes. A l’ouest

se trouve le martyrium de Saint-Bénigne autour de l’emplacement

du tombeau du saint et une partie de la crypte à absidioles,

tandis qu’à l’est existe encore l’étage

inférieur de la chapelle Sainte-Marie du 9e siècle.

La sculpture étonnante de quelques chapiteaux de la crypte

est l’œuvre de l’un des premiers ateliers de la

sculpture romane en Bourgogne, avec celui de Tournus.

Les incendies ont en grande partie détruit l’abbatiale

reconstruite par la suite en style roman au 12e siècle, édifice

dont subsiste seulement une partie du grand portail ouest détruit

à la Révolution. Un autre incendie en 1271 nécessite

la reconstruction totale de l’abbatiale aux 13e et 14e siècles.

Cette église gothique, devenue cathédrale après

la Révolution, occupe toujours ce grand site monastique,

qui est dominée par ses deux clochers de façade et

ses toitures polychromes. L’abbatiale était flanquée

des bâtiments abbatiaux autour d’un cloître disparu.

Il subsiste un bâtiment très intéressant se

composant d’un étage inférieur avec salle capitulaire

et scriptorium voûtés du 11e siècle, d’un

style roman rappelant Chapaize par ses

grands piliers, en dessous du grand dortoir gothique du 13e siècle.

Ces salles abritent le Musée Archéologique conservant

de riches collections des époques gallo-romaines et médiévales

provenant de la ville et du département de la Côte

d’Or. En particulier, on peut admirer plusieurs sculptures

romanes très intéressantes : chapiteaux, frises et

bas-reliefs provenant de l’abbatiale romane, deux têtes

du grand portail roman détruit à la Révolution,

deux tympans formidables présentant le Christ en gloire et

la Cène, et d’autres chapiteaux romans provenant du

département.

Certainement, la visite de Dijon ne se limite pas qu’à

l’abbatiale Saint-Bénigne. Les amateurs de l’art

roman peuvent admirer aussi l’ancienne

église Saint-Philibert qui se trouve en face de Saint-Bénigne.

L’église est malheureusement désaffectée

et fermée mais il reste un spécimen très intéressant

de l’art roman Bourguignon : datant du milieu du 12e siècle,

le transept et la nef forment un ensemble roman harmonieux complètement

voûté d’arêtes et le portail sud est un

petit trésor malgré ses mutilations. La ville possède

quelques autres monuments de l’époque romane dont je

mentionne encore les fouilles de l’ancienne

église Saint-Etienne et le grand bâtiment du

12e siècle de deux étages voûtés dit

le Cellier de Clairvaux, dépendance de l’abbaye

cistercienne dans l’Aube. Admirons finalement la célèbre

Vierge miraculeuse du 11e ou 12e siècle dite Notre-Dame de

Bon-Espoir, dans la très belle église Notre-Dame,

spécimen merveilleux de l’art gothique bourguignon.

Historique

Historique

Histoire

de l'abbaye

L’église

occupe le site d’une nécropole gallo-romaine à

l’extérieur du castrum romain. Bénigne,

évangélisateur chrétien d’origine grecque,

y aurait été martyrisé vers 274. Son existence

semble cependant douteuse d’après les historiens. Le

sarcophage du saint fut placé dans une chapelle et devint

objet d’une vénération remarquable au début

du 6e siècle. Une première église fut commencée

vers 510 et consacrée en 535. La translation des reliques

à la crypte de l’église eut lieu en 511 par

Grégoire, évêque de Langres.

Un cimetière chrétien avec des monuments funéraires

dit ‘le cimetière des basiliques’ entourait la

basilique. Une communauté dirigée par un certain Eustade

y fut fondée, peut-être déjà au 6e siècle.

En 584, le Roi Gontran fait un don de mobilier à

la basilique.

L’ordre de la restauration de l’abbaye fut signé

en 869 par Charles le Chauve. En 871, un monastère

bénédictin est fondé par Isaac, évêque

de Langres, et placé sous la direction du chorévêque

Bertilon. Une nouvelle basilique carolingienne fut construite

et achevée en 877. Des bâtiments monastiques entouraient

l’église.

C’est vers l’an 1000 que l’abbaye  trouve

son plus grand essor. La réformation clunisienne de 989 fut

organisée par Mayeul, abbé de Cluny,

et Brun de Roucy, évêque de Langres.

Douze moines arrivent de Cluny avec Guillaume de Volpiano

qui devint leur abbé en 990. L’illustre italien est

considéré comme constructeur de l’énorme

église lombarde érigée au début du 11e

siècle par des ouvriers d’Italie. Commencée

le 14 février 1001, la basilique fut consacrée le

30 octobre 1016 par l’évêque Lambert.

La rotonde orientale dédiée à Sainte-Marie

fut consacrée le 13 mai 1018 et la basilique fut largement

achevée vers 1025-1030. Les bâtiments de l’abbaye

ont été reconstruit par l’abbé Halinard

entre 1031 et 1052. Vers 1100, un grand incendie détruit

le clocher central et une partie du chœur de l’église.

Elle fut restaurée par l’abbé Jarenton

et consacrée à nouveau le 17 février 1107 par

le pape Pascal II. trouve

son plus grand essor. La réformation clunisienne de 989 fut

organisée par Mayeul, abbé de Cluny,

et Brun de Roucy, évêque de Langres.

Douze moines arrivent de Cluny avec Guillaume de Volpiano

qui devint leur abbé en 990. L’illustre italien est

considéré comme constructeur de l’énorme

église lombarde érigée au début du 11e

siècle par des ouvriers d’Italie. Commencée

le 14 février 1001, la basilique fut consacrée le

30 octobre 1016 par l’évêque Lambert.

La rotonde orientale dédiée à Sainte-Marie

fut consacrée le 13 mai 1018 et la basilique fut largement

achevée vers 1025-1030. Les bâtiments de l’abbaye

ont été reconstruit par l’abbé Halinard

entre 1031 et 1052. Vers 1100, un grand incendie détruit

le clocher central et une partie du chœur de l’église.

Elle fut restaurée par l’abbé Jarenton

et consacrée à nouveau le 17 février 1107 par

le pape Pascal II.

La ville fut en grande partie dévastée par le feu

le 28 juin 1137. L’église de Volpiano fut en partie

incendiée, sa charpente et les bâtiments de l’abbaye

furent détruits par les flammes. Une nouvelle église

romane fut construite par l’abbé Pierre de Genève.

Elle fut consacrée le 31 mars 1147 par le Pape Eugène

III. Un autre incendie dévasta St-Bénigne en

1271 et le clocher central fut à nouveau détruit et

la nef s’écroula. Une reconstruction complète

de l’édifice était nécessaire. Une église

gothique fut construite de 1280 à 1325 ne conservant que

la rotonde et le portail occidental de l’église romane.

Elle fut consacrée le 27 avril 1287 et le 9 avril 1393. La

translation des reliques de saint Bénigne vers le maître-autel

eut lieu en 1288 par Hugues d’Arc-sur-Tille.

Le régime de la commende au début du 16e siècle

fait tomber l’abbaye dans l’oubli. Les bénédictins

de Saint-Maur réforment et restaurent le monastère

en 1651. Le jubé de l’église fut détruit

en 1740. L’époque révolutionnaire marque la

fin de l’abbaye, qui fut sécularisée, et de

nombreuses destructions de ses bâtiments de 1789 à

1793. La grande rotonde romane de Volpiano, qui avait survécu

à tous les incendies précédents, fut détruite

en 1792, à l’exception de la crypte qui fut comblée.

Le portail ouest fut mutilé en 1794. L’église

devint temple de la raison puis paroissiale en 1795. En 1801, l’église

Saint-Bénigne fut nommée cathédrale du nouveau

diocèse de Dijon, fondé en 1731 et primitivement situé

dans l’église Saint-Etienne. Au milieu du 19e siècle,

l’église fut restaurée et la crypte romane fut

rétablie. Elle fut redécouverte en 1843-1844 et restaurée

de 1846 à 1858 par Charles Suisse. La crypte fut

classée Monument Historique en 1846, l’église

supérieure en 1862 et le cellier de l’abbaye en 1939.

Les restaurations continuent jusqu’à la fin du 19e

siècle et d’autres réfections de la crypte sont

effectuées dans les années 1920. Des sondages archéologiques

ont été menés en 1976-1980 (par Carolyn Malone).

L’église a bénéficié d’une

grande restauration récente : crypte (1994-1995), chœur

(1995), clocher (1998-2000), nef et transept (2000-2004).

Les

basiliques disparues

Cinq basiliques

se sont succédé depuis le 6e siècle sur le

lieu du tombeau de saint Bénigne. On ne sait pas grand-chose

des deux premières églises. La basilique mérovingienne,

construite au 6e siècle par Grégoire, était

dédiée à saint Maurice et à saint Bénigne.

Les reliques de Bénigne se trouvaient dans la crypte voûtée

qui en était la partie la plus ancienne. La basilique, construite

vers 535, comprenait une nef sur plan rectangulaire, avec bas-côtés

et charpentes, et une chapelle séparée de l’édifice

dédiée à Sainte-Marie. La basilique

carolingienne fut construite vers 870 par Isaac.

Elle comprenait la crypte dédiée à saint Bénigne

et intégrait l’oratoire Sainte-Marie située

à l’est, dont des parties du 9e siècle ont encore

été conservées.

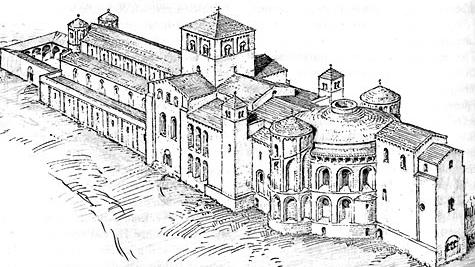

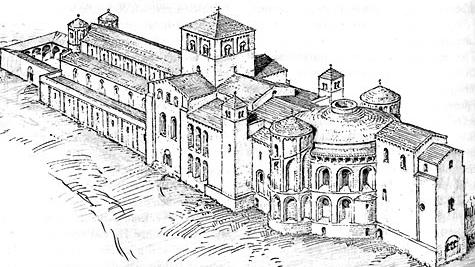

La grande basilique lombarde de Guillaume de

Volpiano était la troisième église abbatiale.

C’était un édifice colossal, construit en grande

partie entre 1001 et 1026, dans le style italien du premier art

roman. Son architecture était particulièrement originale

et bien plus importante  que

tous les édifices alors existant dans la région voire

même en France. L’édifice, mesurant 100 mètres

de longueur et 25 mètres de largeur, se composait d’un

atrium, d’une nef construite au-dessus d’une église

basse, d’un transept, d’un chœur, d’une ample

rotonde à trois étages et d’une chapelle orientale.

L’atrium carré s’ouvrait sur des galeries d’arcades

et donnait sur la façade de la basilique qui présentait

une abside occidentale et deux tourelles. La nef comptait au moins

sept travées et s’élevait sur trois étages

avec tribunes et fenêtres hautes. Elle était flanquée

de doubles bas-côtés à travers une forêt

de piliers carrés. Le transept présentait un clocher

de croisée de plan carré et des absidioles orientées.

Le chœur à deux travées avec tourelles s’ouvrait

sur l’abside avec ses deux étages d’arcatures.

Il est probable que les espaces hauts de l’église étaient

couverts par des charpentes, mais on ne peut pas éliminer

des parties en berceau ou une coupole. Une large église basse

se trouvait au-dessus de la moitié de la nef, du transept

et du chœur. Elle présentait trois nefs identiques sur

colonnes centrales et s’ouvrait sur le premier niveau de la

grande rotonde à trois étages qui se trouvait derrière

le chœur. La rotonde était dédiée à

Sainte-Marie et ses trois étages vénéraient

saint Jean Baptiste, la Vierge et les apôtres, et la Trinité.

Les deux premiers étages avaient des déambulatoires

doubles et de multiples colonnes, tandis que le dernier étage

n’avait qu’un seul déambulatoire. Son architecture

s’inspirait peut-être du Panthéon de Rome

avec ses coupoles à lunette (oculus, opaion ou trou St-Bénigne)

qui faisaient communiquer les trois étages. Des tourelles

d’escaliers avec bandes lombardes et baies géminées

flanquaient la rotonde au nord et au sud. Une chapelle ou martyrium

à trois étages, en partie encore carolingienne mais

rehaussé d’un étage avec tour, terminait la

basilique à l’est. Des mosaïques présentant

un bestiaire faisaient partie du décor de la basilique. que

tous les édifices alors existant dans la région voire

même en France. L’édifice, mesurant 100 mètres

de longueur et 25 mètres de largeur, se composait d’un

atrium, d’une nef construite au-dessus d’une église

basse, d’un transept, d’un chœur, d’une ample

rotonde à trois étages et d’une chapelle orientale.

L’atrium carré s’ouvrait sur des galeries d’arcades

et donnait sur la façade de la basilique qui présentait

une abside occidentale et deux tourelles. La nef comptait au moins

sept travées et s’élevait sur trois étages

avec tribunes et fenêtres hautes. Elle était flanquée

de doubles bas-côtés à travers une forêt

de piliers carrés. Le transept présentait un clocher

de croisée de plan carré et des absidioles orientées.

Le chœur à deux travées avec tourelles s’ouvrait

sur l’abside avec ses deux étages d’arcatures.

Il est probable que les espaces hauts de l’église étaient

couverts par des charpentes, mais on ne peut pas éliminer

des parties en berceau ou une coupole. Une large église basse

se trouvait au-dessus de la moitié de la nef, du transept

et du chœur. Elle présentait trois nefs identiques sur

colonnes centrales et s’ouvrait sur le premier niveau de la

grande rotonde à trois étages qui se trouvait derrière

le chœur. La rotonde était dédiée à

Sainte-Marie et ses trois étages vénéraient

saint Jean Baptiste, la Vierge et les apôtres, et la Trinité.

Les deux premiers étages avaient des déambulatoires

doubles et de multiples colonnes, tandis que le dernier étage

n’avait qu’un seul déambulatoire. Son architecture

s’inspirait peut-être du Panthéon de Rome

avec ses coupoles à lunette (oculus, opaion ou trou St-Bénigne)

qui faisaient communiquer les trois étages. Des tourelles

d’escaliers avec bandes lombardes et baies géminées

flanquaient la rotonde au nord et au sud. Une chapelle ou martyrium

à trois étages, en partie encore carolingienne mais

rehaussé d’un étage avec tour, terminait la

basilique à l’est. Des mosaïques présentant

un bestiaire faisaient partie du décor de la basilique.

La basilique romane était l’édifice

en partie reconstruit au milieu du 12e siècle par Pierre

de Genève. La nef et ses bas-côtés furent

alors reconstruits et agrandis adoptant des voûtes d’arêtes.

Le clocher de la croisée fut refait et les tourelles de la

rotonde, qui fut conservée, furent surélevées.

Un narthex avec un portail roman richement décoré

précédait la nef. Ce portail existe encore en partie

mais son décor sculpté fut détruit à

la Révolution. L’ensemble important fut réalisé

par des sculpteurs de Saint-Denis. Le tympan présentait le

Christ bénissant entre les symboles des Evangélistes

et deux archanges. Sur le linteau on admirait plusieurs scènes

: la Vierge assise à l’Enfant couronné, l’Adoration

des Roi Mages, la vision des Bergers et la Crèche. Huit statues-colonnes

de prophètes et de rois flanquaient les piédroits

nord et sud et une statue de saint Bénigne avec bâton

et palme décorait le trumeau (sa tête est conservée

dans le musée). Les voussures du portail montraient des anges

musiciens, des scènes légendaires, les signes du zodiaque,

les vieillards de l’apocalypse et un décor végétal.

La cinquième basilique, enfin, est l’église

gothique encore existante (voir ci-dessous).

Description

Description

L’ensemble

qu’on visite actuellement comprend l’église gothique, la

crypte romane située derrière le chœur et les

bâtiments monastiques situés au nord de l’église

et abritant le musée archéologique. La crypte, seule

partie conservée de la grande abbatiale de Volpiano, était

l’étage inférieur de la grande rotonde. Elle date

de 1001-1018 et n’était pas souterraine à l’origine.

Comblée à la Révolution, elle fut dégagée

et restaurée au milieu du 19e siècle. Des vestiges

du portail sont la seule partie conservée de l’église

romane du 12e siècle. Les autres parties de l’église

datent de la reconstruction gothique de la fin du 13e siècle

au début du 14e siècle. Le grand bâtiment monastique

abrite la salle capitulaire et le scriptorium du 11e siècle

et le dortoir gothique à l’étage.

La

crypte

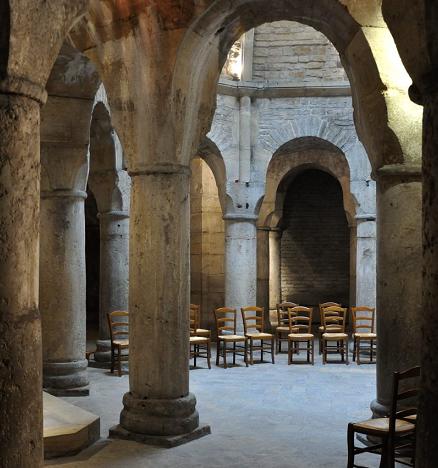

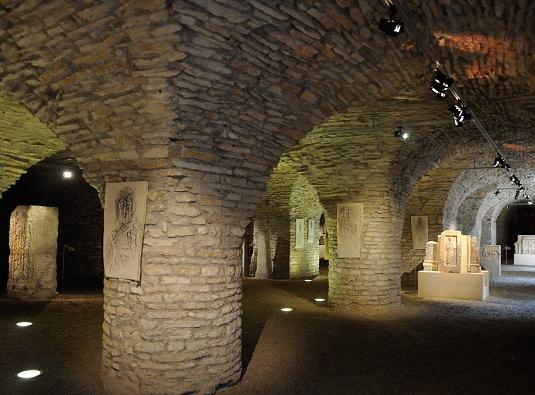

Le plan de

la crypte présente une rotonde avec double déambulatoire,

le martyrium avec le tombeau de St-Bénigne à l’ouest,

des parties de l’étage inférieur du transept

avec absidioles orientées, et deux chapelles à l’est

dédiées à Saint-Jean-Baptiste et à Sainte-Marie.

Les fouilles ont attesté l’existence d’une crypte

sous la nef qui reste encore comblée. Il y a un total de

86 colonnes supportant les voûtes de la crypte, qui ont été

en partie refaites au 19e siècle. L’entrée actuelle

à la crypte se trouve au sud et remplace l’entrée

d’origine avec des marches à l’ouest. La rotonde

comprend une partie centrale de plan octogonal où se trouve

l’autel. Huit colonnes monolithes aux chapiteaux épannelés

supportent la voûte à huit ogives (refaite en 1858).

Le double déambulatoire entourant la partie centrale complète

trois cercles concentriques. Le déambulatoire interne est

voûté en berceau annulaire et le déambulatoire

externe est voûté de berceaux à pénétrations

et de huit compartiments d’arêtes sur doubleaux. Seize

colonnes monolithes séparent les déambulatoires et

22 demi-colonnes d’alternance faible et forte allègent

le mur extérieur. Les murs sont en petit appareil et les

baies montrent des claustra reconstitués au 19e

siècle d’après des fragments. On y trouve deux

sarcophages anciens.

| |

|

Le tombeau

de Saint-Bénigne |

La rotonde

communique par deux colonnes avec la partie occidentale de la crypte,

le martyrium, où se trouve le tombeau van

St-Bénigne. Six colonnes en demi-cercle y marquent une sorte

de petit déambulatoire voûté d’arêtes.

Au centre se trouve le tombeau de St-Bénigne, reconstitué

vers 1870, sous une voûte en berceau supporté par quatre

colonnettes. On y trouve la base du sarcophage de Bénigne,

dont le fond de la cuve serait encore d’origine antique. Le ciborium

argenté avec peintures qui décorait cet espace a disparu.

Le sol au pavement de marbres colorés en opus sectile

date du 19e siècle mais des fragments du sol pavé

d’origine ont été retrouvés. Les parties occidentales

de la crypte appartiennent au transept inférieur.

Des compartiments voûtés d’arêtes avec des colonnes

s’ouvrent sur six petits culs-de-four dans les murs et sur quatre

absidioles échelonnées en cul-de-four. Les absidioles,

dédiées aux martyrs et confesseurs, conservent des

autels et des colonnes à chapiteaux. Les deux chapelles à

l’est de la rotonde font partie de l’oratoire oriental très

ancien dédié à Sainte-Marie. La chapelle

Saint-Jean-Baptiste est un passage voûté d’arêtes.

La chapelle Sainte-Marie faisait partie de la basilique

carolingienne et date encore en partie du 9e siècle. C’était

l’ancienne chapelle funéraire ou martyrium où se trouvait

à l’origine le tombeau de St-Bénigne. L’espace rectangulaire

est couvert en berceau, ses baies ont été restaurées.

Dans le mur nord on retrouve encore des fragments d’entrelacs carolingiens

et de dalles tombales mérovingiennes en réemploi.

La crypte :

|

| |

|

|

|

| Rotonde |

Déambulatoire |

Piliers |

Voûte |

| |

|

|

|

|

Martyrium |

Sarcophage |

Baie |

Chapelle Sainte-Marie

|

| |

|

|

|

| Transept |

Colonnes |

Absidiole |

Absidiole |

Les chapiteaux

de la crypte présentent un ensemble remarquable de la sculpture

du début du 11e siècle. Ils décorent les colonnes

de la rotonde et des chapelles où ils ont été

remis en place pendant la restauration du 19e siècle. L’ensemble

est attribué à plusieurs sculpteurs, dont un moine

italien nommé Hunaldus. Leur style archaïque

de sculpture présente peu de relief. Quatorze chapiteaux

ont reçu un décor particulier, les autres sont sculptés

de motifs géométriques simples ou sont simplement

épannelés, aux angles abattus ou modernes. Dans la

rotonde, deux chapiteaux entre les déambulatoires sont sculptés

d’orants sur les quatre faces : des hommes en position

de prière aux bras levés et mains ouvertes. A l’ouest

de la rotonde deux chapiteaux en ronde-bosse sont sculptés

de visions de l’Apocalypse avec des animaux et des oiseaux

: les quatre symboles de la Vision d’Ezéchiel

(au sud) et un Centaure au cavalier chevauchant un cheval

(au nord). Dans une chapelle au sud-ouest de la crypte se trouve

le beau chapiteau d’un personnage qui surgit d’un feuillage,

avec des cheveux aux palmettes stylisés. Pas loin se trouve

un décor végétal avec des masques bovins et

des serpents entrelacés. Les parties occidentales de la crypte

conservent quelques autres chapiteaux sculptés : des décors

végétaux avec entrelacs de style carolingien, symboles,

palmettes, feuillages et animaux. Quatre autres chapiteaux sont

sculptés de feuilles simples.

| |

|

Un personnage

surgit d’un feuillage |

Chapiteaux de

la crypte :

|

| |

|

|

|

| Orant |

Orant |

Centaure et

cavalier |

Centaure et

cavalier |

| |

|

|

|

|

Vision d’Ezéchiel |

Vision d’Ezéchiel

|

Oiseau |

Personnage |

| |

|

|

|

| Symboles |

Masque |

Entrelacs |

Feuilles |

L’église

gothique

L’église

supérieure fut construite de 1280 à 1325 dans le style

gothique. Son plan à trois nefs avec transept et chœur

à trois absides est simple et rappelle sa vocation monastique.

Plusieurs campagnes ont succédé : le chœur fut

érigé contre la rotonde romane préexistante

vers 1280-1290, les nefs furent construites vers 1300 et la façade

occidentale fut complétée vers 1310. La façade

présente deux tours octogonales et un porche voûté

d’ogives sous une galerie (la Galerie du Gloria).

L’architecture intérieure est à trois étages

sous voûtes d’ogives. Elle est fort sobre et le décor

se limite à des chapiteaux à feuillages. La nef avec

ses cinq travées avec bas-côtés est beaucoup

plus courte que celle de la basilique romane préexistante.

La tribune des orgues dans la première travée date

des années 1740. Les toitures polychromes, la flèche

de la croisée et la sacristie derrière le chevet sont

du 19e siècle.

L’église

gothique :

|

| |

|

|

|

| Extérieur |

Façade |

Chevet |

Intérieur |

| |

|

|

|

| Elévation |

Bas-côté |

Chœur |

Abside |

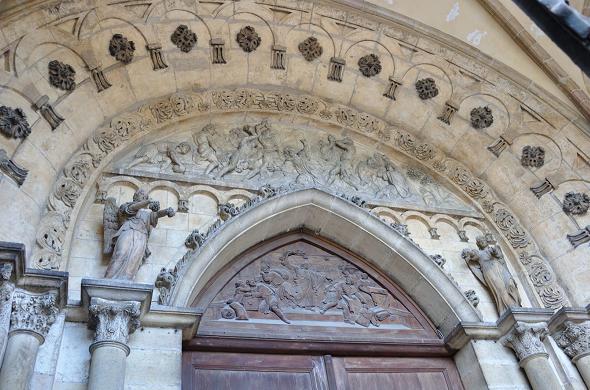

Le portail

de la façade conserve des parties romanes de l’église

du milieu du 12e siècle. Du roman il reste la voussure intérieure

décorée de feuilles et huit colonnes avec chapiteaux

au décor végétal. Les sculptures et statues

du tympan ont été martelées à la Révolution.

Le tympan actuel de la lapidation de saint Etienne date

de 1818-1822 et provient de l’ancienne église Saint-Etienne.

La sculpture en bois de l’Expulsion des vendeurs du temple

au-dessus de la porte date du 18e siècle. Dans les murs du

porche on rencontre encore des niches vides et un tympan mutilé

du martyre de saint Bénigne provenant d’un portail latéral.

| |

|

Le portail

d’origine romane |

L'abbaye

Les bâtiments

de l’abbaye se trouvent au nord de l’église.

Ils entouraient le cloître du monastère dont il ne

reste rien à l’exception d’une colonne avec chapiteau

et une porte bouchée dans le mur de l’église.

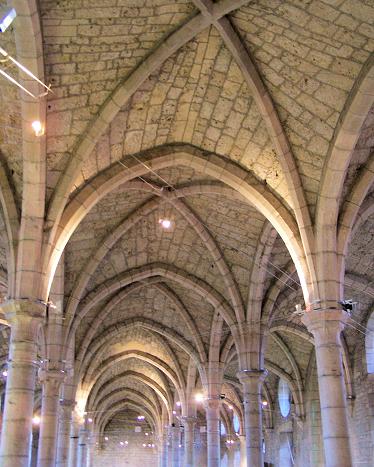

Le grand bâtiment des moines bénédictins, abritant

le musée archéologique, date de la reconstruction

du monastère dans la première moitié du 11e

siècle. La salle capitulaire et le scriptorium, les salles

basses situées sous le dortoir et transformées en

caves, datent de cette même époque. La salle

capitulaire a été compartimentée et

transformée en cave par les Mauristes. Elle se compose de

trois salles en berceau, structure remplaçant les compartiments

voûtés d’arêtes sur colonnes d’origine.

Dans le mur ouest qui s’ouvrait sur le cloître ont été

retrouvés des vestiges d’arcades géminées

et de piliers cruciformes de la disposition primitive. La grande

salle attenante au nord est le scriptorium ou salle

des moines. La longue salle est divisée en trois nefs avec

des voûtes d’arêtes appareillées et des

piliers carrés et ronds aux triangles renversés du

type de Chapaize. Un petit espace au

nord conserve une cheminée. Au-dessus des salles romanes,

le grand dortoir gothique est de la fin du 13e

siècle. Il servit plus tard de chapitre, de réfectoire

et de cuisine. La belle salle se compose de trois nefs de onze travées

avec voûtes d’ogives sur des séries de colonnes.

Les deux étages supérieurs du bâtiment sont

modernes et abritaient les cellules des Mauristes. Le palais

abbatial du 18e siècle derrière le chœur

de l’église est l’ancien palais épiscopal

et abrite actuellement l’école nationale des beaux-arts.

Enfin l’enclos de l’abbaye comprend des bâtiments

du 17e siècle des bénédictins de l’ordre

de Saint-Maur, les communs et écuries de 1806 et la maladrerie

à l’entrée. Beaucoup de bâtiments de l’abbaye

médiévale ont disparu : le cloître des novices,

les cuisines, le réfectoire, le chauffoir, la bibliothèque,

l’infirmerie, la chapelle Saint-Benoît (qui communiquait

avec la salle capitulaire), le bâtiment de la Miséricorde

et les remparts.

Bâtiments

de l’abbaye :

|

| |

|

|

|

| Extérieur |

Dortoir |

Voûtes |

|

| |

|

|

|

| Scriptorium |

Salle capitulaire |

Salle capitulaire |

|

| |

|

L’ancien

scriptorium de l’abbaye |

Le

musée archéologique

Les salles

du bâtiment des moines abritent le musée archéologique

de la ville. Installé en 1930, le musée présente

des collections gallo-romaines dans les salles basses et des collections

médiévales dans le dortoir. Les sculptures romanes,

provenant de Saint-Bénigne et du département, sont

très intéressantes. Il y a deux tympans

romans provenant de l’abbaye de Saint-Bénigne qui datent

de 1150-1160. Le tympan du Christ en Gloire provient d’un portail

du cloître. Le Christ bénissant de la main droite se

trouve dans la mandorle et porte le livre. Quatre anges et les symboles

des quatre Evangélistes l’entourent. Le tympan de la Cène

provient du réfectoire. Il montre onze personnages avec le

Christ nimbé avec le pain au centre et les apôtres

dont on peut reconnaître Jean, Judas et Pierre. Des inscriptions

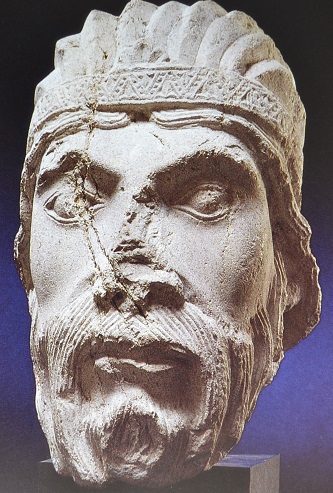

entourent les deux tympans. Deux têtes du milieu du 12e siècle

sont conservées des statues-colonnes du

grand portail ouest de l’abbatiale : la tête de St-Bénigne

du trumeau et la tête de St-Pierre d’un piédroit. Quatre

bas-reliefs du 11e siècle proviennent du

chevet de la chapelle orientale de l’église : deux aigles

et deux reliefs aux lions. Il y a plusieurs chapiteaux

provenant de St-Bénigne : quelques chapiteaux dans le style

de ceux de la crypte (11e siècle), des feuillages et des

lions (première moitié du 12e siècle) et des

crochets provenant de la rotonde (milieu du 12e siècle).

Enfin, il y a encore des frises et des corniches à rinceaux

et des modillons à copeaux.

| |

|

Tympan du

Christ en gloire dans le musée |

Sculptures du

musée provenant de St-Bénigne :

|

| |

|

|

|

| Tympan

de la Cène |

Tympan du

Christ en gloire |

Tête

de saint Bénigne |

Tête

de saint Pierre |

| |

|

|

|

| Bas

reliefs : aigles |

Bas reliefs

: lions |

Chapiteau

de lions et de feuillages |

Sculpture |

Les autres

sculptures romanes proviennent des églises de la Côte

d’Or. Deux beaux chapiteaux historiés de l’église

Saint-Philibert de Dijon datent du dernier

quart du 12e siècle. L’une représente l’Annonciation,

l’Ange avertit Joseph et la Visitation tandis que l’autre

montre la Nativité avec Joseph, la Vierge, l’Enfant

et les animaux. Quatre chapiteaux du 12e siècle sont de l’abbaye

de Moutiers-Saint-Jean :

Daniel dans la Fosse aux Lions (vers 1130-1140), des aigles

affrontés, et deux chapiteaux aux feuilles d’acanthe.

Un fragment du gisant de l’abbé Pierre (après

1179) provient également de Moutiers. Deux chapiteaux très

primitifs du début du 12e siècle proviennent d’un

atelier local de Curtil-Saint-Seine : un lion et un orant.

D’autres sculptures sont de l’ancienne église

Saint-Gilles de Saint-Seine-l’Abbaye

: une clé d’arcature d’un lion se mordant la

queue (début 11e siècle), l’écoinçon

de la Luxure avec deux serpents enroulés autour d’une

femme (vers 1130-1140) et un fragment de pilastre. Des bornes délimitant

les territoires des abbayes de Saint-Seine-l’Abbaye

et de Flavigny montrent les figures de

saint Pierre et de saint Seine (1288). Mentionnons enfin les miniatures

de la bible de St-Bénigne du 11e siècle, des têtes

gothiques provenant de l’église Notre-Dame, une statue

du Christ de Claus Sluter, une plaque-boucle historiée mérovingienne

en bronze de Renève, des sarcophages et de nombreux

objets gallo-romains.

Chapiteaux du

musée provenant du département :

|

| |

|

|

|

|

Visitation (Dijon St-Philibert) |

Nativité

(Dijon St-Philibert) |

Daniel dans

la fosse aux lions (Moutiers-Saint-Jean) |

Aigles affrontés

(Moutiers-Saint-Jean) |

| |

|

|

|

| Chapiteau

d'orant (Curtil) |

Chapiteau

de lion (Curtil) |

Lion se mordant

la queue (St-Seine) |

Ecoinçon

de la Luxure (St-Seine) |

| |

|

Chapiteau

provenant de

Saint-Philibert : Annonciation et

Visitation |

A

voir aussi à

Dijon :

A

voir aussi à

Dijon :

|

| |

|

| |

|

Visite

Visite

La crypte se

visite d’Avril en Octobre de 9h à 18h. Le musée archéologique

(5 Rue du Docteur Maret) se visite de Mai à Septembre de

9h30 à 18h (mardi fermé) et 9-12h et 14-18h la reste

de l’année (lundi et mardi fermé).

Pour en savoir

plus sur Dijon, vous pouvez visiter les sites Internet suivants

:

Une visite

approfondie de Saint-Bénigne : http://dijoon.free.fr/visite/st-benigne.htm.

Site de la ville : http://www.ville-dijon.fr/

ou http://www.dijon.fr/.

Dijon Tourisme : http://www.dijon-tourism.com/

ou http://www.visitdijon.com/.

Paroisse de la cathédrale : http://www.cathedrale-dijon.fr/.

Visitez Saint-Bénigne en vues panoramiques 360 : http://www.around360.net/fr/qtvr_dijon.html.

Page lieux sacrés : http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/dijon___cathedrale_saint_benigne__21_cote_d_or_/index.html.

Page du musée : http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/dijon___le_musee_archeologique__21_cote_d_or_/index.html.

Page architecture religieuse : http://architecture.relig.free.fr/dijon_benigne.htm.

Page wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-B%C3%A9nigne_de_Dijon.

Une petite visite de la ville : http://visitezdijon.free.fr/.

Remerciements

: les photos de la page sont en partie de Cees

van Halderen et de Maryse Rozerot.

Vous pouvez

également consulter les références suivantes

:

- Chomton L.,

Saint-Bénigne de Dijon, les Cinq basiliques, Dijon,

1923.

- Chomton L., Histoire de l’église Saint-Bénigne

de Dijon, Dijon, 1900.

- Conant K.J., Cluny II and St. Benigne at Dijon, Archaeologia

, 1965.

- Dahlmann C., Untersuchungen zur Chronik von Saint-Benigne

in Dijon, Weimar, 1931.

- Deschamps P., Les deux tympans de Saint-Benigne de Dijon et

de Til-Châtel, Bulletin monumental, 1922.

- Dumay G., Epigraphie Bourguignonne, Eglise et abbaye de Saint-Bénigne

de Dijon, Dijon, 1882.

- Flipo V., La Cathédrale de Dijon, Paris, 1928.

- Gasq P. et Marion F., Le musée de Dijon, Paris,

1934.

- Gras P., Histoire de Dijon, Toulouse, 1981.

- Jannet M. et Joubert F., Sculpture médiévale

en Bourgogne, collection lapidaire au Musée archéologique

de Dijon, Dijon, 2000.

- Jannet-Vallat M., L'ancienne abbaye Saint-Bénigne de

Dijon, revue Archéologia, 1995.

- Malone C., Les fouilles de Saint-Bénigne de Dijon (1976-1978)

et le problème de l'église de l'an Mil, Bulletin

Monumental, 1980.

- Malone C., Saint-Bénigne de Dijon en l'an mil, 'totius

Galliae basilicis mirabilior', Turnhout, 2009.

- Marino-Malone C., Saint-Bénigne de Dijon: l’espace

occidental et la contre-abside de l’an mil.

- Oursel R., Bourgogne Romane, Zodiaque, La Nuit des temps

1.

- Sapin C., Arnaud C. et Berry W., Bourgogne Romane, Dijon,

2006.

- Sapin C., Les fouilles de Saint-Bénigne à Dijon,

à propos de publications récentes, Mémoire

de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or,

1980-1981.

- Sapin C., Saint-Bénigne de Dijon, Saint-Pierre de Flavigny

et les ateliers de la sculpture de la première moitié

du XIe siècle, Mémoires de la commission des

antiquités de la Côte-d’Or, 1987-88.

- Sapin C. et Jannet, M., Guillaume de Volpiano et l’architecture

des rotondes, actes de colloque, Dijon, 1996.

- Schlinck W., Saint-Bénigne in Dijon, Untersuchungen

zur Abteikirche des Wilhelm von Volpiano (962-1031), Berlin,

1978.

[haut

de page] [accueil] [contact]

|

autour du Palais des Ducs, dont plusieurs églises importantes.

La plus importante des églises de la ville est l’actuelle

Cathédrale Saint-Bénigne, ancienne église abbatiale

gothique, élevée à l’emplacement du cimetière

chrétien des temps lointains. Cinq basiliques se sont succédé

ici au cours de l’histoire, dont la première est élevée

au 6e siècle sur le tombeau de Saint-Bénigne,

évangélisateur qui aurait été martyrisé

à Dijon. L’abbaye fondée au 9e siècle

est réformée par l’abbaye de

autour du Palais des Ducs, dont plusieurs églises importantes.

La plus importante des églises de la ville est l’actuelle

Cathédrale Saint-Bénigne, ancienne église abbatiale

gothique, élevée à l’emplacement du cimetière

chrétien des temps lointains. Cinq basiliques se sont succédé

ici au cours de l’histoire, dont la première est élevée

au 6e siècle sur le tombeau de Saint-Bénigne,

évangélisateur qui aurait été martyrisé

à Dijon. L’abbaye fondée au 9e siècle

est réformée par l’abbaye de  artie

centrale de la crypte se compose de deux déambulatoires voûtés

autour d’un espace octogonal aux colonnes monolithes. A l’ouest

se trouve le martyrium de Saint-Bénigne autour de l’emplacement

du tombeau du saint et une partie de la crypte à absidioles,

tandis qu’à l’est existe encore l’étage

inférieur de la chapelle Sainte-Marie du 9e siècle.

La sculpture étonnante de quelques chapiteaux de la crypte

est l’œuvre de l’un des premiers ateliers de la

sculpture romane en Bourgogne, avec celui de

artie

centrale de la crypte se compose de deux déambulatoires voûtés

autour d’un espace octogonal aux colonnes monolithes. A l’ouest

se trouve le martyrium de Saint-Bénigne autour de l’emplacement

du tombeau du saint et une partie de la crypte à absidioles,

tandis qu’à l’est existe encore l’étage

inférieur de la chapelle Sainte-Marie du 9e siècle.

La sculpture étonnante de quelques chapiteaux de la crypte

est l’œuvre de l’un des premiers ateliers de la

sculpture romane en Bourgogne, avec celui de  trouve

son plus grand essor. La réformation clunisienne de 989 fut

organisée par Mayeul, abbé de

trouve

son plus grand essor. La réformation clunisienne de 989 fut

organisée par Mayeul, abbé de  que

tous les édifices alors existant dans la région voire

même en France. L’édifice, mesurant 100 mètres

de longueur et 25 mètres de largeur, se composait d’un

atrium, d’une nef construite au-dessus d’une église

basse, d’un transept, d’un chœur, d’une ample

rotonde à trois étages et d’une chapelle orientale.

L’atrium carré s’ouvrait sur des galeries d’arcades

et donnait sur la façade de la basilique qui présentait

une abside occidentale et deux tourelles. La nef comptait au moins

sept travées et s’élevait sur trois étages

avec tribunes et fenêtres hautes. Elle était flanquée

de doubles bas-côtés à travers une forêt

de piliers carrés. Le transept présentait un clocher

de croisée de plan carré et des absidioles orientées.

Le chœur à deux travées avec tourelles s’ouvrait

sur l’abside avec ses deux étages d’arcatures.

Il est probable que les espaces hauts de l’église étaient

couverts par des charpentes, mais on ne peut pas éliminer

des parties en berceau ou une coupole. Une large église basse

se trouvait au-dessus de la moitié de la nef, du transept

et du chœur. Elle présentait trois nefs identiques sur

colonnes centrales et s’ouvrait sur le premier niveau de la

grande rotonde à trois étages qui se trouvait derrière

le chœur. La rotonde était dédiée à

Sainte-Marie et ses trois étages vénéraient

saint Jean Baptiste, la Vierge et les apôtres, et la Trinité.

Les deux premiers étages avaient des déambulatoires

doubles et de multiples colonnes, tandis que le dernier étage

n’avait qu’un seul déambulatoire. Son architecture

s’inspirait peut-être du Panthéon de

que

tous les édifices alors existant dans la région voire

même en France. L’édifice, mesurant 100 mètres

de longueur et 25 mètres de largeur, se composait d’un

atrium, d’une nef construite au-dessus d’une église

basse, d’un transept, d’un chœur, d’une ample

rotonde à trois étages et d’une chapelle orientale.

L’atrium carré s’ouvrait sur des galeries d’arcades

et donnait sur la façade de la basilique qui présentait

une abside occidentale et deux tourelles. La nef comptait au moins

sept travées et s’élevait sur trois étages

avec tribunes et fenêtres hautes. Elle était flanquée

de doubles bas-côtés à travers une forêt

de piliers carrés. Le transept présentait un clocher

de croisée de plan carré et des absidioles orientées.

Le chœur à deux travées avec tourelles s’ouvrait

sur l’abside avec ses deux étages d’arcatures.

Il est probable que les espaces hauts de l’église étaient

couverts par des charpentes, mais on ne peut pas éliminer

des parties en berceau ou une coupole. Une large église basse

se trouvait au-dessus de la moitié de la nef, du transept

et du chœur. Elle présentait trois nefs identiques sur

colonnes centrales et s’ouvrait sur le premier niveau de la

grande rotonde à trois étages qui se trouvait derrière

le chœur. La rotonde était dédiée à

Sainte-Marie et ses trois étages vénéraient

saint Jean Baptiste, la Vierge et les apôtres, et la Trinité.

Les deux premiers étages avaient des déambulatoires

doubles et de multiples colonnes, tandis que le dernier étage

n’avait qu’un seul déambulatoire. Son architecture

s’inspirait peut-être du Panthéon de