|

Introduction - Historique - Description - Visite

La tradition rapporte que Mons Regalis était la résidence de la reine Brunehaut et de son petit-fils Thierry au 6e siècle. Une première forteresse fut dévastée par les Normands en 885. Vers l’an 1000, les Anséric, sires de Montréal, construisent un château qui résista au siège de Landry, comte de Nevers, en 1005. Une chapelle dédiée à Sainte-Marie se trouvait dans l’enceinte du château et un prieuré augustin a été fondé en bas du bourg au 11e siècle. Un chapitre de dix chanoines fut fondé en 1068 par Anséric II, assisté du duc Robert. Faisant partie du diocèse d’Autun, l’évêque Henri fait des donations au chapitre au 12e siècle. L’église actuelle fut construite après la retour d’Anséric III de la deuxième croisade, vers 1150. Elle fut achevée vers 1170 par Anséric IV. Vers 1200, les Anséric fondent également les prieurés de Sauvigny-le-Bois et de Vausse. Montréal, devenu châtellenie ducale en 1291, fut occupé par Edouard III en 1360, par les Armagnac en 1423 et par les Ecorcheurs en 1440. Le château, pris par les ligueurs en 1590, fut démantelé sur ordre d’Henri IV en 1599 avec les fortifications de la ville. Le château fut entièrement démoli en 1794. Le chapitre fut supprimé à la Révolution et l’église devint paroissiale. En mauvais état, elle fut remarquée par Eugène Viollet le Duc, travaillant alors à Vézelay, et classée Monument Historique en 1846. Les restaurations de 1845 à 1852 marquent la réfection des charpentes et couvertures, la réouverture des fenêtres hautes et la destruction de la flèche moderne sur la croisée. L’Association des Amis de la Collégiale a été fondée en 1990 pour la sauvegarde de l’église.

L’église est entièrement romane et remarquablement homogène. Elle fut construite d’un seul jet pendant la deuxième moitié du 12e siècle. Le gros œuvre est daté de 1150-1170, mais probablement la partie occidentale de la nef et la façade ont été complétées plus tard, vers 1200. Bien restaurée au 19e siècle, son unité de style reste admirable. Ses quatre pignons marquent son plan en croix latine. Tout y est rectangulaire : le chœur flanqué de deux chapelles, le transept saillant et la nef à collatéraux de trois travées. Une sacristie se trouve au sud-est du chœur.

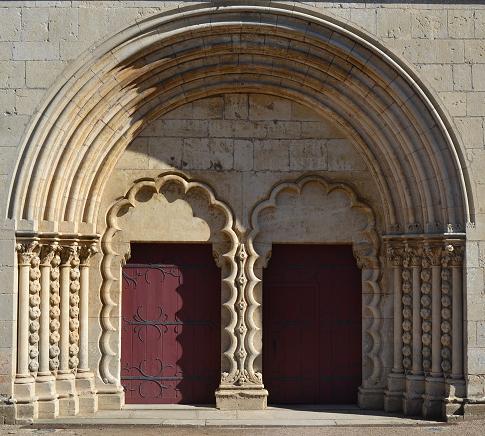

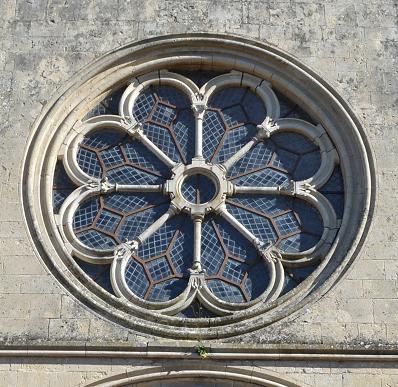

A l’extérieur, la façade est imposante. La belle rosace annonce un art nouveau avec ses huit rayons se composant de colonnettes à petits chapiteaux. Le portail, des années 1200, est une conception originale qui semble d’inspiration orientale. La sculpture du tympan a été martelée à la Révolution, quand elle fut remplacée par une inscription. Les arcs polylobés entourant les portes forment des redents sur le trumeau et sur les piédroits. Quatre voussures retombent sur des colonnettes avec huit chapiteaux sculptés de feuilles à crochets. Entre les colonnettes, les piédroits montrent un décor sculpté raffiné avec des rangées de fleurons. Les deux portes conservent encore leurs pentures romanes en fer forgé. Les pignons du chevet et des croisillons sont également dotés de rosaces et surmontés de croix. Les murs gouttereaux de l’édifice montrent deux niveaux de baies simples et des modillons nus. Le petit portail nord de la nef présente un arc trilobé simple.

L’intérieur de l’église est fort bien équilibré. Le vaisseau central et le transept s’élèvent sur deux étages entièrement voûtés d’ogives sur arcs doubleaux brisés. La nef de trois travées a des piliers cruciformes supportant les grandes arcades brisées. Les fenêtres hautes bordent des colonnes engagées, au départ des voûtes, flanquées de petites colonnettes dans la première travée. Les bas-côtés sont voûtés d’arêtes sur des doubleaux brisés retombant sur des colonnes engagées ou sur des pilastres. Au revers de la façade, une imposante tribune du 12e siècle surmonte le portail. Cet espace unique, supporté par une fine colonnette double et par des grandes consoles en encorbellement, était probablement la chapelle des seigneurs du château. Accessible par un escalier dans le mur de la façade, il y a un petit autel supporté par une colonne.

Le transept se compose de trois compartiments voûtés d’ogives entre deux pignons avec baies et rosaces. Deux chapelles rectangulaires, dédiées au Sacré-Cœur et à la Vierge, s’ouvrent sur les croisillons par des arcs brisés sur colonnes engagées. Le chœur présente deux travées avec un chevet plat, également percé de trois baies et d’une belle rosace avec colonnettes et chapiteaux. Six arcatures avec chapiteaux décorent la partie basse du fond de l’abside. De style proprement roman, il s’agit probablement de la partie la plus ancienne de l’édifice. Remarquons également la porte de la sacristie conservant une serrure du 12e ou du 13e siècle.

Les chapiteaux de l’église, sans grande prétention mais avec plein de variation, présentent un décor végétal simple. Ceux des arcatures de l’abside, encore typiquement romans, sont sculptés de feuilles simples. Dans la nef, ce sont des feuilles, des crochets et des fleurs. Dans le bas-côté nord, on découvre un seul personnage, accroupi dans une large feuille. Dans la partie occidentale, les chapiteaux à crochets empruntent de plus en plus le style gothique. Les bases de colonnes sont décorées de motifs simples. En outre, l’église conserve un mobilier particulièrement riche. Les fameuses stalles du transept, du 16e siècle, sont sculptées de scènes des deux testaments. Le retable, la chaire, le Christ en bois et le lutrin sont du 15e siècle tandis que le triptyque du chœur est du 16e siècle. Il y a également deux sarcophages mérovingiens et des pierres tombales. La Vierge en majesté, dite Notre Dame de Montréal, est moderne.

Il ne reste rien du Château des Anséric qui se trouvait au nord-ouest de l’église. Courtépée nous donne sa description, avec donjon et cinq tours, avant sa démolition. Deux autres enceintes, autrefois flanquées de 19 tours, englobaient la ville haute et la ville basse. Les deux portes principales de la ville, la Porte d’en bas et la Porte d’en haut, sont bien conservées et remontent au 13e siècle. Des maisons médiévales bordent les rues pittoresques du vieux bourg. En bas de la ville, la Chapelle Saint-Bernard de Mont-Joux, appartenait à un prieuré de l’ordre des augustins fondé au début du 11e siècle par les Anséric. Cet ancien prieuré-hôpital, dépendant du monastère du Grand-Saint-Bernard en Savoie, fut transformé et utilisé comme école. La chapelle de la fin du 12e siècle reprend le style de transition de collégiale. Remaniée, elle conserve deux travées voûtées d’ogives avec doubleaux brisés, colonnes engagées, chapiteaux et un chevet plat. Le bâtiment conventuel est du 17e siècle.

Ouverte tous les jours (avril à fin septembre : 9h à 18h / octobre à fin mars : 10h à 17h). Pour en savoir plus sur Montréal, vous pouvez visiter les sites Internet suivants: Site sur sa

collégiale et les paroisses voisines: http://paroisses89.cef.fr/montreal/. Vous pouvez également consulter les références suivantes : - Brunet F.,

Montréal en Basse-Bourgogne, Auxerre, 1937.

[haut de page] [accueil] [contact]

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||