|

|

Vézelay

|

Edifice |

Basilique

Sainte-Marie-Madeleine, ancienne abbatiale |

| Situation |

Sommet

du bourg,

89450 (Yonne) |

|

Parties

Romanes |

Narthex,

nef, crypte, salle capitulaire et dortoir |

| Décoration |

Trois

portails à tympans sculptés, plus que 100 chapiteaux,

sculptures déposées (Musée) |

|

Datation |

Vers

1100 (parties de la crypte et du transept), 1120-1140 (nef),

1140-1150 (narthex), 1160-1175 (crypte, salle capitulaire

et dortoir) |

Introduction

- Historique - Description

- Visite

Introduction

Introduction

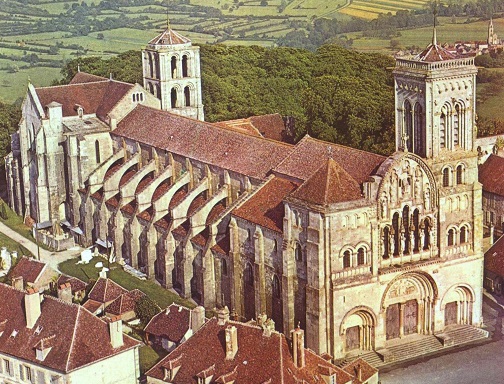

Vézelay

! Ce sommet de l’art roman est un site merveilleux d'art et

d'histoire. C’est sur l’une des dernières collines

du Morvan, dominant la vallée de la

Cure, que s’est édifiée dès le 9e

siècle l’abbaye de Vézelay puis la ville médiévale

importante et florissante. Alors commence un ample mouvement de

convergence vers la sainte colline, qui fait de Vézelay,

pendant près de trois siècles, l’un des quatre

principaux pèlerinages de la Chrétienté, avec

Jérusalem, Rome et Saint-Jacques

de Compostelle. Vé zelay

devient une halte importante sur la route du pèlerinage de

Compostelle et son histoire est marquée également

par le grand évènement de 1146, quand Saint Bernard

prêcha la seconde croisade sur les pentes de la colline. A

Vézelay, tout est d’une grande beauté : les

ruelles pittoresques, les façades des maisons du Moyen Âge,

les multiples caves romanes, la vue étendue sur les environs,

et le sentier des remparts qui l'entoure. C’est au sommet

de cette colline éternelle, dominant toute la région,

que fut construite, au cours du 12e siècle, la basilique

de la Madeleine, l’une des plus belles église zelay

devient une halte importante sur la route du pèlerinage de

Compostelle et son histoire est marquée également

par le grand évènement de 1146, quand Saint Bernard

prêcha la seconde croisade sur les pentes de la colline. A

Vézelay, tout est d’une grande beauté : les

ruelles pittoresques, les façades des maisons du Moyen Âge,

les multiples caves romanes, la vue étendue sur les environs,

et le sentier des remparts qui l'entoure. C’est au sommet

de cette colline éternelle, dominant toute la région,

que fut construite, au cours du 12e siècle, la basilique

de la Madeleine, l’une des plus belles église s

romanes de France, sauvée de la ruine au milieu du 19e siècle

par Viollet-le-Duc. Elle est d’une architecture très

équilibrée bien que composée de parties distinctes.

La grande nef romane des années 1120-1140, d’une harmonie

parfaite, est construite à deux étages et est entièrement

voûtée d’arêtes selon la tradition issue

du Brionnais. L'élévation

est décorée sur toute la hauteur et la lumière

magique éclaire ses sculptures. Le haut narthex fut construit

directement après la nef, montrant une structure plus évoluée

aux profils brisés et avec tribunes. De l’autre côté,

le transept et le chœur lumineux de style gothique primitif

de la fin du 12e siècle s'opposent aux architectures romanes,

mais le mariage entre le roman et le gothique est splendide. L'architecture

magnifique est rehaussée par un ensemble de sculptures romanes

de la première moitié du 12e siècle qui compte

parmi les plus importantes. D’abord le grand portail du narthex

dont le tympan au Christ envoyant les Apôtres est

le chef-d’œuvre de l’art roman bourguignon, entouré

par le linteau plein de mouvement et les voussures abondantes. Les

deux portails latéraux du narthex racontent les scènes

de la vie du Christ et ses sculptures formidables rappellent celles

du Brionnais. La magnificence de

la sculpture réside dans l’ensemble somptueux de chapiteaux

qui décorent la nef et le narthex de la basilique : plus

de 120 chapiteaux dont la plupart sont historiés, d’une

grande variété et abondance. On trouve ici toute la

bible dans la pierre sculptée avec soin par un atelier de

sculpteurs qui a travaillé en Bourgogne pendant cette période

de l'apogée de la sculpture romane. Pendant la visite, vous

ne devez pas manquer la façade datant des 12e au 19e siècles

aux portails martelés, les deux clochers dominant la basilique,

la crypte d'origine très ancienne sous le chœur et la

grande luminosité de l'ensemble très équilibré.

La basilique est flanquée de bâtiments de l’ancienne

abbaye, dont subsistent la salle capitulaire d’un excellent

style roman finissant et l’ancien dortoir à l’étage

qui sert de Musée lapidaire où vous pouvez

admirer un ensemble très intéressant de sculptures

romanes déposées par Viollet-le-Duc : chapiteaux

déposés de la nef et des tribunes du narthex, médaillons

sculptés et plusieurs sculptures provenant de la façade

de la basilique. s

romanes de France, sauvée de la ruine au milieu du 19e siècle

par Viollet-le-Duc. Elle est d’une architecture très

équilibrée bien que composée de parties distinctes.

La grande nef romane des années 1120-1140, d’une harmonie

parfaite, est construite à deux étages et est entièrement

voûtée d’arêtes selon la tradition issue

du Brionnais. L'élévation

est décorée sur toute la hauteur et la lumière

magique éclaire ses sculptures. Le haut narthex fut construit

directement après la nef, montrant une structure plus évoluée

aux profils brisés et avec tribunes. De l’autre côté,

le transept et le chœur lumineux de style gothique primitif

de la fin du 12e siècle s'opposent aux architectures romanes,

mais le mariage entre le roman et le gothique est splendide. L'architecture

magnifique est rehaussée par un ensemble de sculptures romanes

de la première moitié du 12e siècle qui compte

parmi les plus importantes. D’abord le grand portail du narthex

dont le tympan au Christ envoyant les Apôtres est

le chef-d’œuvre de l’art roman bourguignon, entouré

par le linteau plein de mouvement et les voussures abondantes. Les

deux portails latéraux du narthex racontent les scènes

de la vie du Christ et ses sculptures formidables rappellent celles

du Brionnais. La magnificence de

la sculpture réside dans l’ensemble somptueux de chapiteaux

qui décorent la nef et le narthex de la basilique : plus

de 120 chapiteaux dont la plupart sont historiés, d’une

grande variété et abondance. On trouve ici toute la

bible dans la pierre sculptée avec soin par un atelier de

sculpteurs qui a travaillé en Bourgogne pendant cette période

de l'apogée de la sculpture romane. Pendant la visite, vous

ne devez pas manquer la façade datant des 12e au 19e siècles

aux portails martelés, les deux clochers dominant la basilique,

la crypte d'origine très ancienne sous le chœur et la

grande luminosité de l'ensemble très équilibré.

La basilique est flanquée de bâtiments de l’ancienne

abbaye, dont subsistent la salle capitulaire d’un excellent

style roman finissant et l’ancien dortoir à l’étage

qui sert de Musée lapidaire où vous pouvez

admirer un ensemble très intéressant de sculptures

romanes déposées par Viollet-le-Duc : chapiteaux

déposés de la nef et des tribunes du narthex, médaillons

sculptés et plusieurs sculptures provenant de la façade

de la basilique.

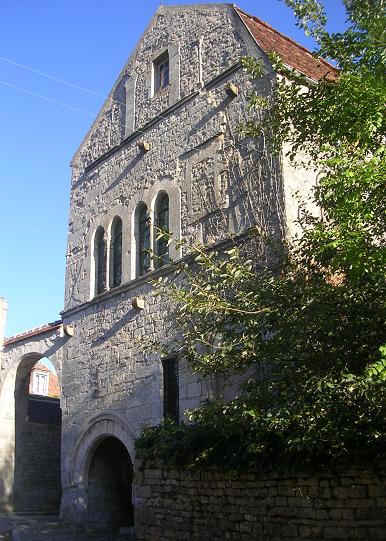

Les amateurs

de l’art roman peuvent trouver plusieurs autres monuments

romans dans la très belle ville ancienne de Vézelay

: d’abord deux anciennes églises paroissiales désaffectées.

Saint-Etienne, en bas de la

ville, était du type des églises à deux étages

voûtés d'arêtes, et conserve encore sa nef intéressante

transformée en magasin. Saint-Pierre,

église romane probablement du même type, est encore

plus martelée : il n'en subsiste que la travée de

la tour de l’horloge du 17e siècle. Dans les rues,

et surtout dans les quartiers entourant l’abbaye, vous pouvez

admirer encore plusieurs façades

romanes avec grandes arcades et baies géminées,

ainsi qu'un grand nombre de caves voûtées du 12e siècle

conservées sous les maisons, qui font de Vézelay un

monument roman dans son entier. Enfin, en dehors de la ville en

direction d’Asquins, on trouve la délicieuse chapelle

de la Cordelle avec ses arcatures et chapiteaux du milieu

du 12e siècle.

Historique

Historique

L'histoire

de l'abbaye et de la ville de Vézelay est longue et importante.

Les origines se trouvent dans la vallée de la

Cure au pied de la colline, à l'emplacement du vieux

village de Saint-Père, où

l'existence d'un temple païen et d'un oratoire Saint-Jean-Baptiste

est connue depuis longtemps. L'abbaye de Vézelay trouve son

origine avec la fondation vers l'an 858 d'un monastère

de femmes moniales dans la vallée, par le comte

Girard de Roussillon et sa femme Berthe. Le couvent

de femmes obtient la protection directe du pape Nicolas Ier

en 863, confirmé en 868 par le roi Charles le Chauve.

Quelques années après, le couvent est détruit

par les Normands et on décide de le déplacer sur la

haute colline voisine, plus facile à défendre. Ici

est créé à partir de 873 un nouveau monastère

bénédictin d’hommes, dirigé

par l'abbé Eudes, avec des moines venus probablement

de de Saint-Martin d’Autun. Le monastère

est entouré d'une enceinte et est dédié à

Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Marie. Une première église

carolingienne au plan basilical et chevet plat est consacrée

en 878 par le pa pe

Jean VIII. Un incendie au début du 10e siècle

nécessite des restaurations. L'indépendance de l'abbaye

cause également quelques affrontements avec les comtes de

Nevers, premièrement en 1027, qui

se poursuivent pendant le 12e siècle. L'abbaye devient de

plus en plus importante après l'arrivée des reliques

de Sainte-Marie-Madeleine, venues de Provence au début

du 11e siècle (ou selon la legende moins vraisemblable obtenus

dès 887 par un certain Badilon). Les reliques sont

confirmées vers 1050 par le pape Léon IX

et suthentifiées en 1058 par le pape Étienne IX

qui proclame que le corps de Marie-Madeleine reposait à

Vézelay. L'abbatiale est alors dédiée à

Sainte-Marie-Madeleine en 1050. Aussi, l'abbaye est elle soumise

à l’ordre de Cluny en 1058,

dans le mouvement de reformation de la grande abbaye, provoquant

quelques difficultés. L'afflux de pèlerins venant

vénérer les précieuses reliques devient de

plus en plus grand et l'abbé Artaud décide

d'agrandir l'abbatiale à partir de 1096. Un nouveau chœur

roman est consacré en 1104 par le pape Pascal II,

tout en conservant l'ancienne nef carolingienne. Cette nef a fait

l'objet d'un grave incendie l'été 1120, elle est en

grande partie détruite et un grand nombre de pèlerins

et fidèles ont été tués par le feu ce

jour noir. L'abbé Renaud, originaire du Brionnais,

commence un grand projet de reconstruction dans le nouveau

style roman provenant de son pays natal. La grande nef

est construite dans les années 1120-1140 et est consacrée

en 1132 par le pape Innocent II. Un large narthex est ensuite

construit par l'abbé Ponce de Montboissier pour

héberger les pèlerins dont le nombre ne cesse de croître.

Vézelay est devenu une halte de première importance

sur la route de Compostelle. Une ville prospère s'est édifiée

au 12e siècle sur la colline autour de l'abbaye ; les caves

romanes des maisons étaient destinées à recevoir

les pèlerins. C'est aussi le temps des grandes croisades

et en 1146, le jour de Pâques, la colline de Vézelay

est le théâtre d'un grand événement :

la prédication de la seconde croisade par Saint Bernard

à l'endroit de la Cordelle.

L’abbaye et pillée en 1152 par revolte des habitants

de la ville. Un manuscrit daté de 1161 nommé Chronique

de Vézelay nous explique la situation de l'époque.

L'abbaye est séparée de Cluny

en 1162 et rattachée à l'évêché

d’Autun. Un nouvel incendie en 1165

cause la destruction de la crypte primitive et du chœur de

l'abbé Artaud. Une fois de plus, un grand projet

de reconstruction est décidé, par l'abbé Girard

d’Arcy: un grand chœur et transept sont

construits dans le nouveau style gothique primitif. Après

l'ajout d'arcs-boutants au 13e siècle, l'église est

en grande partie pe

Jean VIII. Un incendie au début du 10e siècle

nécessite des restaurations. L'indépendance de l'abbaye

cause également quelques affrontements avec les comtes de

Nevers, premièrement en 1027, qui

se poursuivent pendant le 12e siècle. L'abbaye devient de

plus en plus importante après l'arrivée des reliques

de Sainte-Marie-Madeleine, venues de Provence au début

du 11e siècle (ou selon la legende moins vraisemblable obtenus

dès 887 par un certain Badilon). Les reliques sont

confirmées vers 1050 par le pape Léon IX

et suthentifiées en 1058 par le pape Étienne IX

qui proclame que le corps de Marie-Madeleine reposait à

Vézelay. L'abbatiale est alors dédiée à

Sainte-Marie-Madeleine en 1050. Aussi, l'abbaye est elle soumise

à l’ordre de Cluny en 1058,

dans le mouvement de reformation de la grande abbaye, provoquant

quelques difficultés. L'afflux de pèlerins venant

vénérer les précieuses reliques devient de

plus en plus grand et l'abbé Artaud décide

d'agrandir l'abbatiale à partir de 1096. Un nouveau chœur

roman est consacré en 1104 par le pape Pascal II,

tout en conservant l'ancienne nef carolingienne. Cette nef a fait

l'objet d'un grave incendie l'été 1120, elle est en

grande partie détruite et un grand nombre de pèlerins

et fidèles ont été tués par le feu ce

jour noir. L'abbé Renaud, originaire du Brionnais,

commence un grand projet de reconstruction dans le nouveau

style roman provenant de son pays natal. La grande nef

est construite dans les années 1120-1140 et est consacrée

en 1132 par le pape Innocent II. Un large narthex est ensuite

construit par l'abbé Ponce de Montboissier pour

héberger les pèlerins dont le nombre ne cesse de croître.

Vézelay est devenu une halte de première importance

sur la route de Compostelle. Une ville prospère s'est édifiée

au 12e siècle sur la colline autour de l'abbaye ; les caves

romanes des maisons étaient destinées à recevoir

les pèlerins. C'est aussi le temps des grandes croisades

et en 1146, le jour de Pâques, la colline de Vézelay

est le théâtre d'un grand événement :

la prédication de la seconde croisade par Saint Bernard

à l'endroit de la Cordelle.

L’abbaye et pillée en 1152 par revolte des habitants

de la ville. Un manuscrit daté de 1161 nommé Chronique

de Vézelay nous explique la situation de l'époque.

L'abbaye est séparée de Cluny

en 1162 et rattachée à l'évêché

d’Autun. Un nouvel incendie en 1165

cause la destruction de la crypte primitive et du chœur de

l'abbé Artaud. Une fois de plus, un grand projet

de reconstruction est décidé, par l'abbé Girard

d’Arcy: un grand chœur et transept sont

construits dans le nouveau style gothique primitif. Après

l'ajout d'arcs-boutants au 13e siècle, l'église est

en grande partie  achevée

dans l'état qu'elle conserve aujourd'hui, après avoir

traversé les multiples terreurs de l'histoire. A Vézelay,

le premier couvent franciscain de France est fondé en 1217.

Il jouxte la chapelle romane de la Cordelle, hors les murs de la

ville. Le déclin de Vézelay commence

au 13e siècle avec la découverte des véritables

reliques de Sainte-Madeleine en 1279 à Saint-Maximin dans

le Midi et leur authentification par le pape Boniface VIII en

1295. Lentement, l'abbaye est oubliée et dégradée

par les outrages du temps. L'abbaye est placée en commende

au début du 16e siècle et est sécularisée

par le pape en 1537. L'abbatiale devient alors collégiale

desservie par des chanoines séculiers. C'est le siècle

des guerres de religion et les protestants n'épargnent pas

Vézelay entre 1568 et 1578. Pendant le saccage par les Huguenots

en 1569, les reliques sont brûlées et les portails

de la façade sont mutilés. Au 18e siècle, les

bâtiments de l'abbaye sont en partie vendus et en partie détruits.

En 1790, le chapitre de chanoines est supprimé et l'église

devient paroissiale. L'époque tumultueuse

de la Révolution cause de nouvelles mutilations aux sculptures

de la façade. Les vestiges de l'abbaye et l'église

sont vendus comme biens nationaux en 1796. L'église se dégrade

encore plus en 1819, quand la tour de la façade est incendiée

par la foudre. Prosper Mérimée fait classer

Monument Historique en 1840 la ruine piteuse qu'il a trouvée

pendant ses voyages. Il envoie le jeune restaurateur Eugène

Viollet-le-Duc pour sauver ce chef-d'œuvre roman de la

ruine. La tâche est immense. L'état dans lequel il

a trouvé l'église, pillée par les guerres et

la Révolution, est alarmant. De 1840 à 1861, il conduit

une campagne de restauration souvent contestée, de l'ensemble

des bâtiments. Il fait partiellement reconstruire les parties

hautes du narthex, le clocher incendié, quelques voûtes

de la nef et une galerie du cloître détruit. Il fait

copier et remplacer les sculptures trop mutilées, dont beaucoup

de chapiteaux et le grand tympan de la façade. Il restaure

le bâtiment abbatial conservé. On doit admettre que

l'église a perdu un peu de son authenticité par ces

reconstructions, mais grâce à Viollet-le-Duc,

on peut admirer aujourd'hui ce joyau de l'art roman dans toute

sa splendeur d'antan. En 1920, l'église obtient le titre

de Basilique et depuis 1945, l'abbaye est à nouveau utilisée

par des moines. De nos jours, Vézelay a recouvré sa

grande renommée et le site est classé patrimoine

mondial par l'UNESCO en 1979. Des milliers de visiteurs

du monde entier viennent admirer chaque année ses trésors.

Actuellement, la basilique est l'objet d'importants travaux de restauration,

commencés en 1997 et continuant par plusieurs tranches. achevée

dans l'état qu'elle conserve aujourd'hui, après avoir

traversé les multiples terreurs de l'histoire. A Vézelay,

le premier couvent franciscain de France est fondé en 1217.

Il jouxte la chapelle romane de la Cordelle, hors les murs de la

ville. Le déclin de Vézelay commence

au 13e siècle avec la découverte des véritables

reliques de Sainte-Madeleine en 1279 à Saint-Maximin dans

le Midi et leur authentification par le pape Boniface VIII en

1295. Lentement, l'abbaye est oubliée et dégradée

par les outrages du temps. L'abbaye est placée en commende

au début du 16e siècle et est sécularisée

par le pape en 1537. L'abbatiale devient alors collégiale

desservie par des chanoines séculiers. C'est le siècle

des guerres de religion et les protestants n'épargnent pas

Vézelay entre 1568 et 1578. Pendant le saccage par les Huguenots

en 1569, les reliques sont brûlées et les portails

de la façade sont mutilés. Au 18e siècle, les

bâtiments de l'abbaye sont en partie vendus et en partie détruits.

En 1790, le chapitre de chanoines est supprimé et l'église

devient paroissiale. L'époque tumultueuse

de la Révolution cause de nouvelles mutilations aux sculptures

de la façade. Les vestiges de l'abbaye et l'église

sont vendus comme biens nationaux en 1796. L'église se dégrade

encore plus en 1819, quand la tour de la façade est incendiée

par la foudre. Prosper Mérimée fait classer

Monument Historique en 1840 la ruine piteuse qu'il a trouvée

pendant ses voyages. Il envoie le jeune restaurateur Eugène

Viollet-le-Duc pour sauver ce chef-d'œuvre roman de la

ruine. La tâche est immense. L'état dans lequel il

a trouvé l'église, pillée par les guerres et

la Révolution, est alarmant. De 1840 à 1861, il conduit

une campagne de restauration souvent contestée, de l'ensemble

des bâtiments. Il fait partiellement reconstruire les parties

hautes du narthex, le clocher incendié, quelques voûtes

de la nef et une galerie du cloître détruit. Il fait

copier et remplacer les sculptures trop mutilées, dont beaucoup

de chapiteaux et le grand tympan de la façade. Il restaure

le bâtiment abbatial conservé. On doit admettre que

l'église a perdu un peu de son authenticité par ces

reconstructions, mais grâce à Viollet-le-Duc,

on peut admirer aujourd'hui ce joyau de l'art roman dans toute

sa splendeur d'antan. En 1920, l'église obtient le titre

de Basilique et depuis 1945, l'abbaye est à nouveau utilisée

par des moines. De nos jours, Vézelay a recouvré sa

grande renommée et le site est classé patrimoine

mondial par l'UNESCO en 1979. Des milliers de visiteurs

du monde entier viennent admirer chaque année ses trésors.

Actuellement, la basilique est l'objet d'importants travaux de restauration,

commencés en 1997 et continuant par plusieurs tranches.

|

|

|

Dessin des ruines

de la façade au 19e siècle par Viollet le Duc |

Description

Description

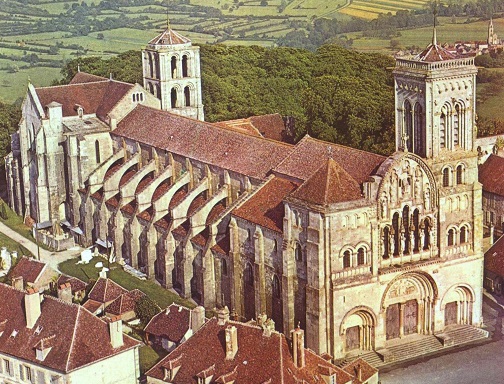

Je vous propose

ici une visite approfondie de la basilique merveilleuse et des vestiges

de l'abbaye. En arrivant, on voit de loin la magnifique colline

de Vézelay, couronnée par la basilique Sainte-Madeleine.

Après avoir monté les jolies rues de la cité

fortifiée, on se retrouve sur la place devant la façade

de l'église. Cette façade apparaît mutilée

et restaurée, cachant une grande église du 12e siècle

qui est un chef-d'oeuvre incontesté de l'art roman, pour

son architecture savante, pour ses multiples trésors abondants

de sculpture, et pour la lumière grandiose du sanctuaire.

Sur le plan ci-dessous on voit que la basilique

se compose de trois parties bien distinctes qui composent cet ensemble

merveilleux : un narthex de trois travées à l'ouest,

une grande nef romane de dix travées, et à l'est,

un partie gothique comprenant le transept et le chœur à

déambulatoire. Du côté sud, on voit l'unique

bâtiment conservé de l'abbaye. Je ferai la description

en commençant à l'ouest par la façade, et en

continuant vers le chœur, en soulignant que l'ordre de description

n'est alors pas chronologique.

|

|

Plan de la basilique

et coupe de sa partie occidentale |

Façade

extérieure

La façade

de la basilique est composite, mutilée et restaurée.

Elle date du 12e au 19e siècle. Sa construction en avant

du narthex au milieu du 12e siècle achevait la grande abbatiale

romane. Les trois portails de l'étage inférieur

sont de cette époque, mais les sculptures et tympans romans

mutilés au cours de l'histoire ont disparus, à l'exception

de quelques fragments. Le grand portail central possède un

tympan du Jugement Dernier sculpté en 1856 par Michel

Pascal. Le grand Christ en Majesté, le linteau, les

voussures et le trumeau sont tous de cette époque moderne

et remplacent les sculptures romanes partiellement conservées

au musée de l'abbaye. Les deux portails latéraux sont

plus modestes et ont des tympans nus. Quelques chapiteaux et corbeaux

datent du 12e siècle (un oiseau becquetant du raisin, à

gauche), les autres sont des copies modernes. La partie centrale

de la façade est occupée par un pignon du milieu du

13e siècle avec plusieurs statues du Christ, de la Vierge,

d'anges et de saints. Le pignon est flanqué des bases des

deux tours, aux arcatures du 12e siècle. Seule la tour sud

est achevée. C'est la tour Saint-Michel

dont l'étage supérieur est du 13e siècle, sauf

la balustrade au 19e siècle construite par Viollet le Duc.

La nef est également imposante par ses volumes ; les murs

latéraux aux larges baies et corniches ont été

renforcées d'arcs-boutants au 13e siècle.

|

|

|

Façade

et extérieur de la basilique |

|

|

|

|

|

|

| Portail

moderne |

Tailloir du

trumeau |

Piédroit |

Gargouille |

|

|

|

|

| Portail nord |

Oiseaux

du portail nord |

Chapiteaux

du portail nord |

Pignon |

|

|

|

|

| Tour

Saint-Michel |

Baies |

Corniches |

Modillons |

|

|

|

|

| Façade

sud |

Façade

sud |

Façade

nord |

Contreforts |

Le

narthex et les portails romans

Entrons par

l'un des portails. On se trouve dans le grand narthex,

aussi dit Galilée ou avant-nef, ajouté vers 1140-1150

comme espace d'accueil pour les pèlerins. Lieu de rassemblement

et de préparation, c'est un haut espace de trois travées

d'une architecture romane savante, où domine déjà

l'arc brisé. Les nefs sont voûtées d'arêtes

retombant sur des piliers cruciformes à colonnes engagées.

C'est un des espaces d'accueil avec étage, dont on trouve

de nombreux exemplaires dans la Bourgogne Romane : Tournus

en est un spécimen ancien, et celui de Perrecy-les-Forges

préfigure Vézelay. Comme dans ce dernier, les trois

nefs sont surmontées à l'étage par des tribunes

en forme de U. Les tribunes surmontent les bas-côtés

et s'ouvrent sur la partie centrale par des séries d'arcatures

sur chapiteaux. Ils sont reliés par la tribune au-dessus

de la troisième travée, où se trouve une petite

chapelle dédiée à l'archange Saint

Michel, avec un petit cul-de-four porté par des

pilastres à chapiteaux. C'est une chapelle haute qui s'ouvre

sur la nef par deux arcatures en plein cintre, d'où la vue

est formidable. Ici se trouvent deux voûtes d'ogives qui sont

parmi les plus anciennes de France. Reste à remarquer que

les parties hautes des tribunes et les voûtes sont en grande

partie reconstruites pendant la restauration du 19e siècle.

|

|

|

|

|

|

Partie centrale |

Parties

hautes |

Arcs |

|

|

|

|

|

| Elévation |

Pilier |

Bas-côté |

|

|

|

|

|

| Tribunes |

Voûtes |

Chapelle |

|

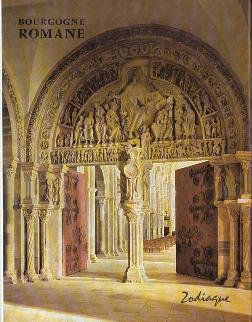

Le

narthex est doté de sculptures romanes qui sont parmi les

plus belles qui soient : une collection de chapiteaux complémentaires

à ceux de la nef et surtout les trois portails merveilleux

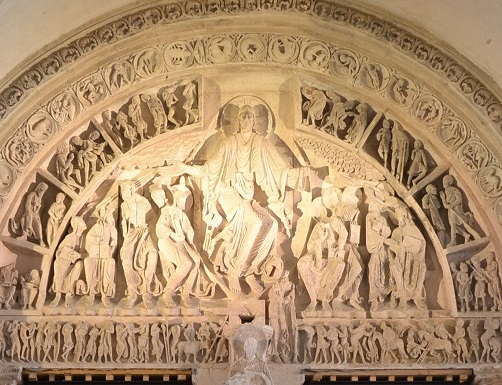

qui s'ouvrent sur la nef. Le portail central est

la gloire de Vézelay et l’un des plus beaux portails

romans du monde. L’ensemble d'une énorme richesse a

été sculpté vers 1125-1130 et représente

le miracle de la Pentecôte, avec, sur le tympan,

la Descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres autour

du grand Christ en Majesté. Son corps majestueux occupe la

mandorle ; ses mains envoient des rayons aux têtes des douze

Apôtres, qu’il envoie pour évangéliser

les peuples. La scène est entourée par huit compartiments

où sont sculptées plusieurs scènes aux saints

et peuples variés du monde : des apôtres écrivant,

Jéroboam, cappadociens, arabes et cynocéphales, Ethiopiens,

phrygiens, byzantins et Arméniens. Le large linteau sous

le tympan porte de nombreux personnages étranges. C’est

le monde profane où on remarque des scythes, le monde romain,

les macrobii, les Pygmées et les Panotii avec leurs oreilles

démesurées. Saint Pierre et Saint Paul se trouvent

au centre du linteau sous les pieds du Christ. Il est supporté

par le trumeau où la figure de Saint Jean-Baptiste a été

mutilée à la Révolution (l’Agneau Pascal

qu’il portait a disparu). Deux rangées de voussures

entourent cet ensemble : la première est composée

de 29 médaillons contenant les Signes du Zodiaque

et les Travaux des Mois, admirablement sculptés

et rappelant Avallon et Vermenton

; la deuxième est sculptée de palmettes. De chaque

côté, le portail est supporté par des piédroits

où sont sculptés Saint Pierre et Saint Paul, à

droite, deux autres Apôtres et des pilastres cannelés

à chapiteaux. Plus bas, des colonnes aux cannelures sont

surmontées de quatre chapiteaux historiés : on peut

reconnaître Adam et Eve chassés du paradis terrestre,

une Faunesse et un oiseau fabuleux, le sacrifice de

Saül et le Repentir de Saül. Le

narthex est doté de sculptures romanes qui sont parmi les

plus belles qui soient : une collection de chapiteaux complémentaires

à ceux de la nef et surtout les trois portails merveilleux

qui s'ouvrent sur la nef. Le portail central est

la gloire de Vézelay et l’un des plus beaux portails

romans du monde. L’ensemble d'une énorme richesse a

été sculpté vers 1125-1130 et représente

le miracle de la Pentecôte, avec, sur le tympan,

la Descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres autour

du grand Christ en Majesté. Son corps majestueux occupe la

mandorle ; ses mains envoient des rayons aux têtes des douze

Apôtres, qu’il envoie pour évangéliser

les peuples. La scène est entourée par huit compartiments

où sont sculptées plusieurs scènes aux saints

et peuples variés du monde : des apôtres écrivant,

Jéroboam, cappadociens, arabes et cynocéphales, Ethiopiens,

phrygiens, byzantins et Arméniens. Le large linteau sous

le tympan porte de nombreux personnages étranges. C’est

le monde profane où on remarque des scythes, le monde romain,

les macrobii, les Pygmées et les Panotii avec leurs oreilles

démesurées. Saint Pierre et Saint Paul se trouvent

au centre du linteau sous les pieds du Christ. Il est supporté

par le trumeau où la figure de Saint Jean-Baptiste a été

mutilée à la Révolution (l’Agneau Pascal

qu’il portait a disparu). Deux rangées de voussures

entourent cet ensemble : la première est composée

de 29 médaillons contenant les Signes du Zodiaque

et les Travaux des Mois, admirablement sculptés

et rappelant Avallon et Vermenton

; la deuxième est sculptée de palmettes. De chaque

côté, le portail est supporté par des piédroits

où sont sculptés Saint Pierre et Saint Paul, à

droite, deux autres Apôtres et des pilastres cannelés

à chapiteaux. Plus bas, des colonnes aux cannelures sont

surmontées de quatre chapiteaux historiés : on peut

reconnaître Adam et Eve chassés du paradis terrestre,

une Faunesse et un oiseau fabuleux, le sacrifice de

Saül et le Repentir de Saül.

| |

|

Le portail central

du narthex |

|

|

|

|

|

| Christ |

Tête

du Christ |

Apôtres

du tympan |

Apôtres

du tympan |

|

|

|

|

| Partie

du linteau |

Peuples de

la terre |

Malades et

Ethiopiens |

Arméniens

|

|

|

|

|

| Trumeau |

Saints Pierre

et Paul |

Piédroit

gauche |

Voussures |

|

|

|

|

| Voussures |

Médaillon

de voussure |

Médaillon

de voussure |

Médaillon

de voussure |

|

|

|

|

| Chapiteau

: Adam et Eve |

Chapiteau :

Faunesse |

Chapiteaux

sud |

Chapiteau :

Repentir de Saul |

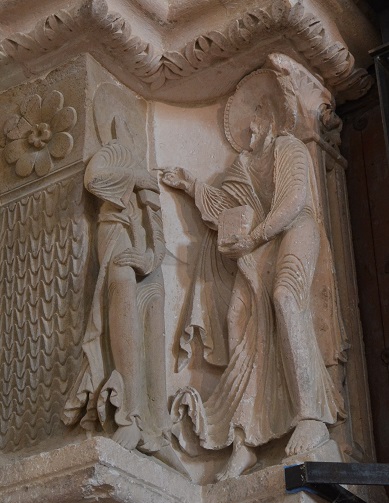

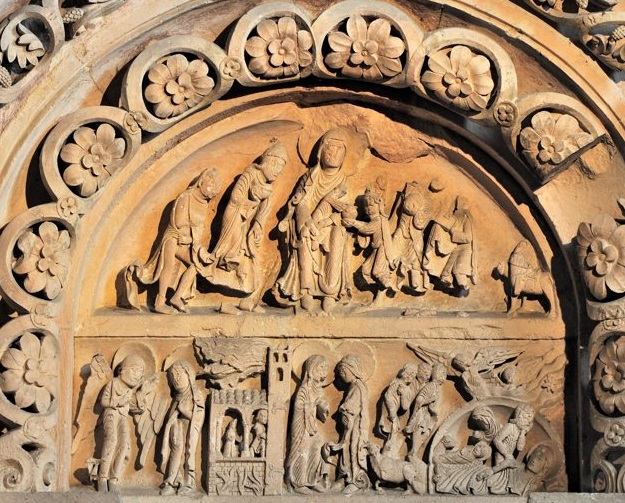

Les deux portails

latéraux du narthex, de la même période, s'ouvrent

sur les collatéraux de la nef. Le portail sud

est un petit trésor par ses sculptures parfaites, qui rappellent

celles du Brionnais. En partie mutilé,

il représente l'Enfance du Christ. Sur le registre

inférieur du tympan, on admire les scènes classiques

: l'Annonciation avec Gabriel et Marie, la Visitation

avec Marie et Elisabeth, l'Annonce aux Bergers et la

Nativité avec la Vierge et l'Enfant. Le registre supérieur

montre l'Adoration des Mages avec la Vierge à l'enfant

et les rois mages. Ce sont des sculptures d'une excellente facture,

pleines de mouvement. Les voussures possèdent de belles feuilles

de vigne et des rosaces. Les chapiteaux historiés des quatre

pilastres cannelés montrent Ulysse et la sirène,

l'Ange de la Nativité à l’olifant, l'ange du

Jugement Dernier et un Faune visant un démon.

Le portail sud

du narthex :

|

|

|

|

|

| Portail

|

Tympan |

Scènes |

Voussures |

|

|

|

|

| Chapiteau

: Ulysse et sirène |

Chapiteau :

Ange de la Nativité |

Chapiteau:

ange du Jugement |

Chapiteau :

Faune visant un démon |

| |

|

Chapiteaux du

portail sud |

Le portail

nord montre les derniers épisodes de la vie du Christ

ressuscité. Le registre supérieur du tympan montre

l'Ascension, avec le Christ entre les Apôtres. Les

têtes ont été mutilées. Le registre inférieur

représente l'épisode des pélerins d’Emmaüs

à travers de trois scènes : l'Apparition du Christ

à deux disciples d'Emmaüs, le Christ rompant le pain,

et les disciples retournant à Jérusalem.

Comme sur le portail sud, on admire de belles voussures

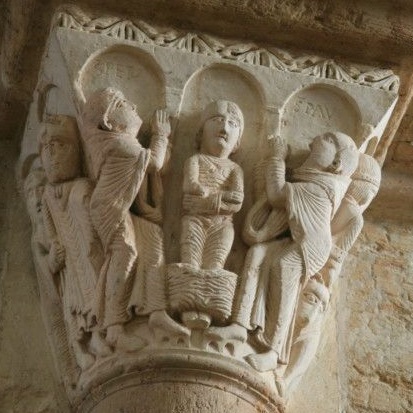

et quatre chapiteaux historiés : un oiseau avec corps

de serpent, deux chapiteaux d'anges vainqueurs de démons,

et deux modes du plain-chant avec des personnages

portant des instruments de musique.

Le portail nord

du narthex :

|

|

|

|

|

| Portail

|

Ensemble |

Tympan |

Voussures |

|

|

|

|

| Chapiteaux

nord |

Chapiteaux

sud |

Oiseau serpent

|

Modes du plain-chant

|

Enfin, le narthex

est remarquable pour les chapiteaux de l'étage

inférieur. Ils sont un peu postérieurs aux chapiteaux

de la nef, qu'on va découvrir ci-dessous, et certains en

reprennent les thèmes. Les sujets sont variés. Certains

représentent des feuillages et des décors végétaux,

d'autres sont historiés. Voici la liste complète de

la dernière catégorie, avec sur les piliers sud :

Joseph et la femme de Putiphar, Bénédiction de Jacob

par Isaac (mutilé), Saint Pierre et Saint Paul en

prière, la Tentation de Saint Benoît, la Mort

de Caïn et le Repas de Saint Antoine et Saint Paul

ermites (à côté du portail). Sur

un pilastre du mur nord, un petit chapiteau d'angle de la troisième

travée représente la Décollation de Saint

Jean-Baptiste. Sur les piliers du côté nord du

narthex on admire deux hommes mangeant du raisin (mur occidental),

Samson terrassant un lion (mutilé), l'Histoire de

Saint Jean-Baptiste, les Reproches de Nathan à David,

Saint

Benoît ressuscite un enfant et l’Apparition

de Sainte Marie Madeleine à la Princesse de Provence. Dans

les parties hautes du narthex, tous les chapiteaux des tribunes

ont été remplacés par des copies, à

l'exception de celui de Tobie, des arcatures côté

sud. On retrouve plusieurs chapiteaux originaux provenant des tribunes

dans le Musée (voir ci-dessous).

Chapiteaux du

narthex de la basilique :

|

| |

|

|

|

| Joseph

et la femme de Puthipar |

Bénédiction

de Jacob par Isaac |

Saints Pierre

et Paul en prière |

Tentation

de Saint Benoît |

| |

|

|

|

| Mort

de Caïn |

Repas de Saints

Antoine et Paul ermites |

Décollation

de Saint Jean-Baptiste |

Hommes et raisins |

| |

|

|

|

|

Samson terassant

le lion |

Histoire de

Sain Jean-Baptsite |

Reproches de

Nathan à David |

Saint Benoit

ressuscite l'enfant |

| |

|

|

|

| Apparition

de Madeleine à la Princesse |

Feuillage |

Feuillage |

Chapiteaux des

tribunes (copies) |

| |

|

Samson terassant

le lion (détail) |

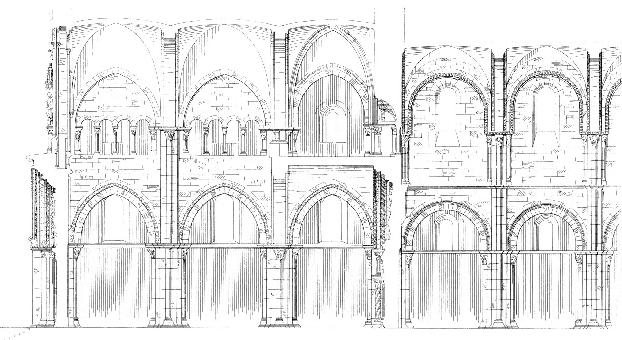

La

grande nef et les chapiteaux

Après

avoir visité le narthex, on continue avec la grande nef,

dont l'architecture saisissante est antérieur au narthex.

C'est sans doute la plus imposante partie de la basilique : une

merveille romane, construite entre 1120 et 1140, pénétrée

par une lumière abondante et mystique. L'architecture est

originale puisque la nef longue de dix travées et les bas-côtés

sont entièrement voûtés d'arêtes. Les

arêtes sur doubleaux en plein cintre de la nef centrale sont

barlongues et surmontent une élévation à deux

étages : grandes arcades en plein cintre et fenêtres

hautes. Ce type de voûtement, utilisé depuis longtemps

pour les bas-côtés des grandes églises romanes,

permet un éclairage direct de la nef centrale par des larges

baies. Les piliers qui soutiennent les arcades sont cruciformes

et flanquées de colonnes engagées aux chapiteaux sculptés.

Cette architecture, typiquement bourguignonne, est une généralisation

du modèle primitif d'Anzy-le-Duc et

le plus grand exemple en Bourgogne de ce genre répandu au

12e siècle en Avallonnais. A Vézelay, la nef est très

large et l'élévation est extrêmement soignée.

Les grandes arcades ont une archivolte décorée, et

on remarque le prolongement des tailloirs, un bandeau horizontal

décoré de médaillons, les fenêtres hautes

entre pilastres cannelés, les arcs formerets soulignant les

voûtes. La dernière travée est voûtée

d'ogives, comme l'étaient trois autres avant la restauration

du 19e siècle. On

ne cesse pas d'admirer l'harmonie parfaite et la luminosité

de cette nef, l'équilibre remarquable avec le chœur

gothique et la perspective des arcs doubleaux polychromes et la

célèbre série de ses chapiteaux.

|

|

|

|

|

| Nef

vers l'est |

Nef vers l'ouest |

Voûtes |

Travées

|

|

|

|

|

|

Elévation |

Fenêtre haute |

Piliers |

Colonne |

|

|

|

|

| Bas-côté

sud |

Bas-côté

sud |

Bas-côté

nord |

Bas-côté

nord |

Plus encore

que le narthex, la nef est remarquable pour ses chapiteaux

romans. Les sculptures abondantes, datées de 1125-1140, montrent

pl usieurs thèmes

et sujets bibliques, fantastiques ou végétaux d'une

grande richesse. L'ensemble de 100 chapiteaux de la nef, probablement

par un atelier de cinq maîtres-sculpteurs, est le plus important

de la Bourgogne avec celui d'Autun. Huit

chapiteaux sont remplacés au 19e siècle par des copies,

les originaux se trouvent dans le musée lapidaire (voir ci-dessous).

Les autres chapiteaux sont historiés et on peut y découvrir

la bible en pierre, un monde médiéval plein de mystères.

On considère d'abord ceux qui se trouvent dans le bas-côté

sud, puis ceux au côté nord et finalement ceux dans

les parties hautes de la nef. usieurs thèmes

et sujets bibliques, fantastiques ou végétaux d'une

grande richesse. L'ensemble de 100 chapiteaux de la nef, probablement

par un atelier de cinq maîtres-sculpteurs, est le plus important

de la Bourgogne avec celui d'Autun. Huit

chapiteaux sont remplacés au 19e siècle par des copies,

les originaux se trouvent dans le musée lapidaire (voir ci-dessous).

Les autres chapiteaux sont historiés et on peut y découvrir

la bible en pierre, un monde médiéval plein de mystères.

On considère d'abord ceux qui se trouvent dans le bas-côté

sud, puis ceux au côté nord et finalement ceux dans

les parties hautes de la nef.

Les

chapiteaux surmontent les colonnes engagées des piliers de

la nef et celles des murs goutteraux. Voici la liste complète

des chapiteaux historiés du bas-côté

sud, du narthex au chœur, parcourant chaque pilier

et suivi par le chapiteaux situé en face sur le mur latéral

: le combat fabuleux, l'enlèvement de Ganymède,

le Duel, la Luxure et le Désespoir, la Conversion

de Saint Eustache, la balance et les gémeaux, l’Education

d’Achille, le

célèbre chapiteau du Moulin mystique, la Mort

de Lazare et du Mauvais Riche, la Mort de Caïn (repris

au narthex), le Conseil, les quatre vents, David terrassant

le lion, les Maîtres et les Ecoliers, Saint

Martin et l’arbre sacré des païens,

Daniel entre les lions, la Musique Profane, le

Combat de Jacob avec l'ange, la Bénédiction de Jacob

par Isaac (repris au narthex), la légende de Saint

Benoît, le Compagnon de Judas, les quatre fleuves

du Paradis et le Sacrifice de l’ancienne loi

(copie moderne, voir musée). Dans les parties orientales

du bas-côté, on trouve plusieurs chapiteaux plus anciens

en réemploi du chœur roman détruit des années

1100, les Chapiteaux-Artaud, avec des étranges similarités

avec Anzy-le-Duc : Daniel dans la fosse

aux lions, lions affrontés et cinq beaux décors

végetaux. Enfin il y a six autres chapiteaux sculptés

de feuillages et deux autres chapiteaux modernes.

| |

|

Chapiteau de

la nef : le Moulin Mystique |

Chapiteaux du

bas-côté sud de la basilique:

|

|

|

|

|

| Combat

fabuleux |

Enlèvement

de Ganymède |

Duel |

Luxure et désespoir |

|

|

|

|

| Conversion

de St-Eustache |

Balance et

Gemeaux |

Education d’Achille

|

Moulin mystique |

|

|

|

|

| Mort

de Lazare et du mauvais riche |

Mort de Caïn |

Conseil |

Les vents |

|

|

|

|

| David

terassant le lion |

Maîtres

et écoliers |

Saint Martin

et l'arbre des païens |

Daniel entre

les lions |

|

|

|

|

| Musique

profane |

Combat de Jacob

et l'ange |

Bénédiction

de Jacob par Isaac |

Légende

de Saint Benoît |

|

|

|

|

| Compagnon

de Judas |

Daniel dans

la fosse des lions |

Fleuves du

paradis |

Lions affrontés |

|

|

|

|

| Décor

végétal |

Décor

végétal |

Décor végétal |

Décor végétal |

| |

|

Chapiteau

du bas-côté sud (détail) : la

luxure et le désespoir |

Voici la liste

complète des chapiteaux historiés du bas-côté

nord, du narthex au chœur : la Sagesse et l’Imprudence,

Jeux Frivoles (mutilé), le Châtiment de

l’Avare et du Calomniateur, Judith et Holopherne (copie

moderne, remplaçant la Sirène au musée), lions

affrontés, l'Hiver et l'été, les oiseaux, meurtre

de l’Egyptien par Moïse, la lutte de David et Goliath,

la Mort d'Absalon, les éléphants affrontés

(mutilé), le Festin du Mauvais Riche, combat de deux

démons, Moïse et le Veau d'or (rappelant Autun),

le Fils de Pharaon tué par l'Ange exterminateur

(inachevé), les funérailles de Saint Paul ermite

(copie moderne, voir musée), la légende de Sainte

Eugénie, l'Exécution du meurtrier de Saül, le

basilic et la sauterelle, les oiseaux becquetant du raisins, la

Vision de Saint Antoine, la Tentation de Saint Antoine

(copie moderne, voir musée), le repas de Saint Antoine

et Saint Paul ermites (repris au narthex), Adam et Eve

dans le paradis (réemploi du chœur roman), la lutte

du bien et du Mal (copie moderne, voir musée) et la

Délivrance de Saint Pierre. Enfin il y a douze chapiteaux

sculptés de décors végétaux (dont une

copie moderne).

Chapiteaux du

bas-côté nord:

|

| |

|

|

|

| Sagesse

et imprudence |

Jeux

frivoles |

Châtiment

de l'avare et du calomniateur |

Lions

affrontés |

| |

|

|

|

|

Hiver et Eté |

Oiseaux |

Meurtre

de l'Egyptien |

Lutte

de David et Goliath |

| |

|

|

|

| Mort

d'Absalon |

Eléphants

affrontés |

Festin

du mauvais riche |

Combat

de démons |

| |

|

|

|

| Moïse

et le veau d'or |

Fils

de Pharaon tué par l'Ange |

Funérailles

de Saint Paul (copie) |

Légende

de sainte Eugénie |

| |

|

|

|

| Exécution

du meurtrier de Saül |

Basilic

et sauterelle |

Oiseaux

becquetant du raisin |

Vision

de saint Antoine |

| |

|

|

|

| Repas

de saints Antoine et Paul |

Adam

et Eve dans le paradis |

Délivrance

de Saint Pierre |

Décor

végétal |

| |

|

|

|

| Décor

végétal |

Décor

végétal |

Décor

végétal |

Décor

végétal |

A la naissance

des doubleaux de la voûte de la nef se trouvent les derniers

chapiteaux, moins visibles mais intéressants également.

Ils sont flanqués de pilastres cannelés avec petits

chapiteaux souvent sculptés de décors végétaux

ou de quelques atlantes et acrobates. Voici la liste complète

des chapiteaux historiés des parties hautes

de la nef. Au sud, il y a Deux ours et personnage caché

dans les feuillages, la Pendaison de Judas (fameux sujet d'Autun

et de Saulieu ; pilastres avec atlantes),

le Meurtre d’Amnon, la Construction de l’Arche de

Noé (pilastre : lion et atlante), le Martyre

de Saint Andoche, Abdemelech obtient la grâce de Sediacus

de Jérémie, Joseph et la femme de Putiphar (repris

au narthex), Samson et Dalila, ainsi que trois feuillages.

Au nord, les chapiteaux représentent deux Pélicans

au bord de l’eau (pilastre : le Sacrifice d’Isaac

par Abraham), Hérode et Hériodade, Adam et

Eve chassés du paradis (pilastre avec atlante), le

Sacrifice de Caïn et Abel (voir aussi à Chalon),

la Lutte de Dragon et Guerrier, l’Abbé

de Vézelay rendant Justice, feuillages et personnages

et quatre autres feuillages. Reste

à mentionner le chapiteau du Combat de lions surmontant

le pilastre du côté ouest de la nef, sous la chapelle

Saint-Michel.

Chapiteaux des

parties hautes de la nef:

|

|

|

|

|

|

Deux ours et personnage caché |

Pendaison

de Judas et atlantes |

Pendaison

de Judas (détail) |

Meurtre d'Amnon |

|

|

|

|

| Construction

de l'arche de Noé |

Martyre

de Saint Andoche |

Abdemelech

et Jérémie |

Joseph et la

femme de Puthipar |

|

|

|

|

| Samson et Dalila

|

Combat

de lions (mur ouest) |

Pélicans

au bord de l’eau |

Hérode

et Hériodade |

|

|

|

|

| Feuillages

et personnages |

Adam

et Eve |

Sacrifice de

Caïn et Abel |

Lutte de guerrier

et dragon |

|

|

|

|

| L'abbé

de Vézelay rendant justice |

Feuillages

et acrobate |

Décor

végétal |

Décor

végétal |

Remarquons

enfin les bases de colonnes des piliers décorées

de fleurs, de perles ou d'animaux. Une base représente deux

chiens qui se partagent une proie. Le décor végétal

et floral se prolonge encore sur les corniches à médaillons

des arcades et tailloirs de l'élévation de la nef.

Dans une arcade de la troisième travée du côté

sud de la nef un médaillon dit l’église

de Vézelay représente

une femme assise avec un inscription se rapportant à l’incendie

de 1120.

Bases de colonnes

et autres décors de la nef :

|

|

|

|

|

|

Base de colonne

: deux chiens et proie |

Base de colonne

: animaux |

Base de colonne

: décor végétal |

Base de colonne

: décor végétal |

|

|

|

|

| Base de colonne

: décor végétal |

Base de colonne

: décor végétal |

Corniche à

médaillons |

Médaillon

église de Vézelay |

Le

chœur et la crypte

Le chœur

et le transept sont construits à la fin

du 12e siècle dans le nouveau style gothique primitif après

l'incendie en 1165 qui détruisit le chœur roman des

années 1100. Cette partie de l'église est très

lumineuse et s'oppose à la nef romane par son style très

différent, même si l'ensemble est d'un équilibre

étonnant. C'est l'un des premiers exemples de l'art gothique

qui deviendra la gloire de l'Ile-de-France, connu de Sens

et de Saint-Denis. Traditionellement daté vers 1185-1215,

on attribue actuellement la construction du chœur à

1165-1180, achevée par une deuxième campagne après

1190 et completé par le transept au début du 13e siècle.

On y trouve les caractères du gothique naissant : voûtes

d'ogives sexpartites, épanouissement vertical, arcs de profil

brisé, tribunes avec arcatures légères, déambulatoire

avec hautes colonnes, grandes baies et chapelles rayonnantes carrées

et semi-circulaires aux multiples colonnettes. Un tympan trilobé

du 13e siècle est déposé dans le croisillon

nord. A côté du croisillon sud est construit le deuxième

clocher de la basilique : la tour Saint-Antoine.

Cette dernière est construite au début du 13e siècle

et possède des grandes ouvertures sur deux étages,

tandis que sa flèche octogonale avec lanternons est détruite.

Un étage avec salle voûtée a été

remis en état pendant les restaurations. De la tour Saint-Barthélémy,

située symmétriquement au nord mais inachévée,

il ne reste que la base.

Transept et chœur

gothique :

|

|

|

|

|

| Transept |

Chevet

gothique |

Absides |

Tour

Saint-Antoine |

|

|

|

|

| chœur

lumineux |

Abside |

Tribunes |

Transept |

|

|

|

|

| Déambulatoire |

Voûtes |

Colonnettes

|

Chapiteaux |

Sous le chœur

se trouve la crypte où sont conservés

depuis longtemps les reliques de Sainte Madeleine. Elle conserve

les vestiges d'une première crypte de l'abbatiale des années

1100 construit par Artaud (et pas de l'église carolingienne

du 9e siècle comme longtemps pensé). Le petit espace

voûté en berceau du côté ouest de la crypte,

où est conservée la châsse de reliques, est

une confession de cette époque. Les deux premières

travées de la crypte sont également romanes comme

le mur occidental qui possédait des fenestellae

s'ouvrant vers l'église haute. La partie orientale de la

crypte a été construite après l'incendie de

1165 dans un style mi-roman, mi-gothique. Les voûtes d'arêtes

des 7 travées sont portées par des colonnes monolithes

aux chapiteaux lisses ou aux simples feuilles dont certains sont

romans. Quelques fresques du milieu du 13e siècle y sont

conservées, dont un Christ en majesté. L'entrée

se fait par des escaliers modernes remplaçant les escaliers

romans dont on retrouve la trace au sud. La crypte est le plus important

vestige de l’abbatiale romane d’Artaud, même si

on peut y ajouter une partie des murs inférieurs des bras

du transept, les piliers occidentaux de la croisée,

les arrachements au niveau des voûtes des bas-côtés

et quelques chapiteaux en reemploi dans la nef (voir ci-dessus).

La

crypte sous le chœur :

|

|

|

|

|

| Crypte |

Crypte |

Abside |

Voûte |

|

|

|

|

| Entrée |

Confession

|

Fresque |

Chapiteau |

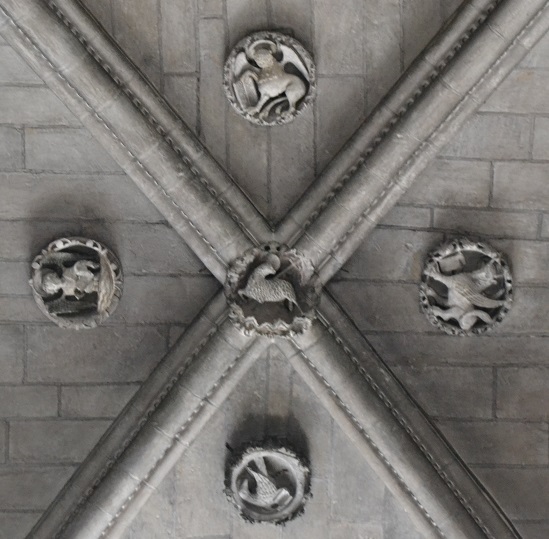

Les

bâtiments de l'ancienne abbaye

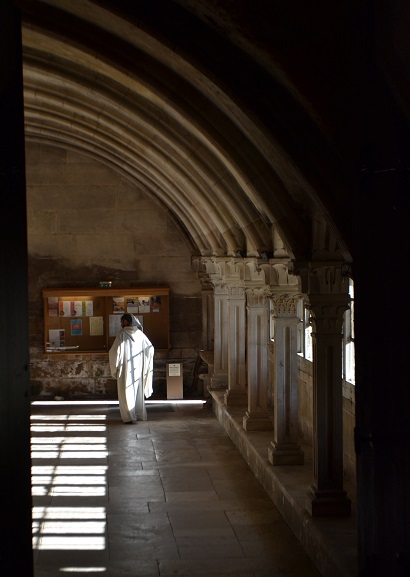

Ayant complété

la visite de l'église abbatiale, on continue avec les vestiges

des bâtiments de l'abbaye. Autrefois, un

ensemble important de bâtiments monastiques se trouvait au

flanc sud de l'église autour d'un cloître central.

Ces constructions ont été en grande partie détruites

après la Révolution. Aujourd'hui ne subsiste que le

bâtiment des moines contre le transept de l'église.

Ce bâtiment date de la seconde moitié du 12e siècle

et se compose au rez-de-chaussée de deux salles d'un bel

art roman tardif. La plus importante est la Salle capitulaire,

aujourd'hui chapelle du Saint-Sacrement, datée vers 1160-1175.

Restaurée par Viollet le Duc, cette salle est voûtée

d'ogives sur deux colonnes centrales séparant six compartiments.

La sculpture des chapiteaux est évoluée et les voûtes

sont dotées de médaillons sculptés avec scènes

variées : Agneau Pascal, animaux fantastiques, Samson

terrassant le lion, Saint Michel combattant le dragon. Les

arcades du côté ouest s'ouvraient sur une galerie du

cloître et ses chapiteaux et archivoltes sont décorés.

La petite salle suivante de deux travées est de la même

époque et également voûtée d'ogives,

il s'agit probablement de la sacristie, et elle

ne se visite pas. Le premier étage du bâtiment était

le Dortoir des Moines. Divisé en deux salles

construites vers 1170 dans un style de transition, il est occupé

par le Musée de l’Oeuvre (voir ci-dessous). Restaurée

en 1967-1969, la plus grande salle se compose de trois travées

gothiques voûtées d'arêtes. Ce bâtiment

était à l'origine flanqué à l'ouest

du cloître, reconstruit au 13e siècle

puis détruit à la fin du 18e siècle. Une seule

galerie a été reconstituée par Viollet-le-Duc

en 1854 et fait communiquer l'église et la Salle capitulaire.

L'emplacement du préau du cloître est clairement visible

et un puits y est encore conservé. Des sarcophages et pavements

ont été trouvés par des fouilles en 2012. Ici

se trouve sous terre une citerne d’eau romane,

importante mais inaccessible, à deux nefs en berceau porté

par neuf colonnes. Contre le mur latéral de la basilique

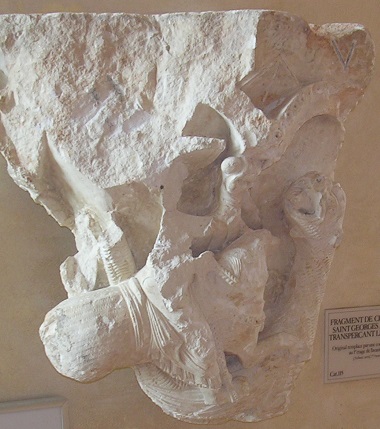

sont déposées ici, depuis 1851, les grandes pierres

de l'ancien tympan du grand portail de la façade.

La sculpture abîmée est très difficile à

reconnaître, compte tenu des mutilations de la Révolution.

On voit encore les vestiges du Christ en Majesté et d'un

ange, peut-être de la main de Gislebertus, célèbre

maître sculpteur de la cathédrale d'Autun.

Le grand linteau du portail est déposé devant : les

figures des Apôtres sont très mutilées. Plus

loin, vers la terrasse de l'ancien Château abbatial

détruit à la Révolution, les vestiges d'un

autre bâtiment de l'abbaye sont conservés. Il s'agit

d'un mur aux larges ouvertures de l'ancien Réfectoire

du 12e siècle, dans un enclos privé. Des traces de

l'ancienne enceinte abbatiale sont visibles au

niveau de la porterie (magasin) et un mur dans la Rue du Chevalier

Guerin. Jetant un coup d'oeil sur les constructions du 18e siècle,

comme les maisons canoniales du chapitre flanquant

la basilique au côté nord ou l'ancien doyenné

au sud, on a visité tous les vestiges des bâtiments

de l'abbaye. Prenez le temps d'admirer la vue sur les environs depuis

la terrasse derrière la basilique.

Les bâtiments

de l'abbaye :

|

|

|

|

|

| Bâtiment

et cloître |

Face

est du bâtiment |

L'ancien

tympan du grand portail |

Personnages

du linteau du grand portail

|

|

|

|

|

| Galerie

du cloître |

Arcatures

de la salle capitulaire |

Colonnettes

de la salle capitulaire |

Chapiteau

de la salle capitulaire |

|

|

|

|

| Intérieur

de la salle capitulaire |

Colonne

de la salle capitulaire |

Voûte

de la salle capitulaire |

Voûte

de la salle capitulaire |

|

|

|

|

| Voûte

de la salle capitulaire |

Chapiteau

de la salle capitulaire |

Sacristie |

Dortoir |

|

|

|

|

| Chapiteau du

dortoir |

Maisons canoniales

|

Ancien Réfectoire |

Ancien Réfectoire |

| |

|

| Dortoir

avec Salle de la Madeleine du Musée |

Le

Musée de l'œuvre

On

pourra compléter la visite de l'abbaye de Vézelay

par le Musée de l'œuvre qui se trouve

dans l'ancien Dortoir des moines à côté de la

basilique. C'est un musée lapidaire très intéressant

qui regroupe de nombreuses sculptures romanes déposées

par Viollet-le-Duc au milieu du 19e siècle pendant

la grande restauration. A cette époque, le restaurateur remplaçait

les chapiteaux trop mutilés de la basilique par des copies

modernes. Les pièces d'origine, conservées à

l'origine dans les tribunes du narthex, ont été installées

en 1979 dans le nouveau Musée. De nombreuses pièces

de sculpture médiévale provenant de la basilique,

des bâtiments abbatiaux ou de fouilles y sont présentées

à hauteur de regard. Beaucoup de chapiteaux romans, clefs

de voûtes et statues y sont exposées, le gros œuvre

datant du 12e siècle. Les chapiteaux romans, surtout provenant

des parties hautes du narthex et de sa façade, ont souvent

été très mutilés, mais ils évoquent

encore le grand art roman de la basilique, et peut-être parfois

la main de Gislebertus le maître d'Autun.

On y recensera également d'autres témoins de la grande

campagne de restauration : estampages et moulages du 19e siècle

utilisés pour faire des copies de sculpture, ainsi que des

plans et des dessins de l'église avant les restaurations.

Les collections sont présentées dans deux salles :

la salle des Bâtiments Abbatiaux et la salle de La Madeleine.

En outre, l'ancien vicariat possède une réserve inaccessible

où sont conservées d'autres sculptures moins lisibles.

En totalité, il y a 514 pièces comptant sculptures

déposées, estampages et relevés. Le catalogue

exhaustif des collections du musée a été fait

par Lydwine Saulnier et Neil Stratford en 1984 sous le titre La

sculpture oubliée de Vézelay. On

pourra compléter la visite de l'abbaye de Vézelay

par le Musée de l'œuvre qui se trouve

dans l'ancien Dortoir des moines à côté de la

basilique. C'est un musée lapidaire très intéressant

qui regroupe de nombreuses sculptures romanes déposées

par Viollet-le-Duc au milieu du 19e siècle pendant

la grande restauration. A cette époque, le restaurateur remplaçait

les chapiteaux trop mutilés de la basilique par des copies

modernes. Les pièces d'origine, conservées à

l'origine dans les tribunes du narthex, ont été installées

en 1979 dans le nouveau Musée. De nombreuses pièces

de sculpture médiévale provenant de la basilique,

des bâtiments abbatiaux ou de fouilles y sont présentées

à hauteur de regard. Beaucoup de chapiteaux romans, clefs

de voûtes et statues y sont exposées, le gros œuvre

datant du 12e siècle. Les chapiteaux romans, surtout provenant

des parties hautes du narthex et de sa façade, ont souvent

été très mutilés, mais ils évoquent

encore le grand art roman de la basilique, et peut-être parfois

la main de Gislebertus le maître d'Autun.

On y recensera également d'autres témoins de la grande

campagne de restauration : estampages et moulages du 19e siècle

utilisés pour faire des copies de sculpture, ainsi que des

plans et des dessins de l'église avant les restaurations.

Les collections sont présentées dans deux salles :

la salle des Bâtiments Abbatiaux et la salle de La Madeleine.

En outre, l'ancien vicariat possède une réserve inaccessible

où sont conservées d'autres sculptures moins lisibles.

En totalité, il y a 514 pièces comptant sculptures

déposées, estampages et relevés. Le catalogue

exhaustif des collections du musée a été fait

par Lydwine Saulnier et Neil Stratford en 1984 sous le titre La

sculpture oubliée de Vézelay.

La première

salle, la Salle des Bâtiments Abbatiaux,

regroupe les pièces provenant des bâtiments et des

fouilles de l'abbaye. A gauche depuis l'entrée, un beau chapiteau

au décor végétal provient du cloître

roman. Il y a également des fragments de sculptures représentent

des impostes au décor végétal provenant des

salles du bâtiment, ainsi que des estampages et un chapiteau

à oiseaux de la salle capitulaire. A droite, deux vitrines

aux fragments divers, dont plusieurs fragments de reliefs et bustes

sculptés d'anges, de personnages et de saints. Un fragment

de colonne représente un sagittaire et un cerf. Les clefs

de voûtes sculptées, de l'époque gothique, proviennent

de la nef de la basilique. Sur le mur de fond de la salle, on trouve

des fragments d'un corps de femme et des parties d'un fronton historié

faisant encore deviner une partie de la Cène, sculpture

attribuée à Gislebertus. Cinq estampages

des médaillons de voûte de la salle capitulaire représentent

l'Agneau Pascal, un griffon, et trois symboles des Evangélistes.

Quelques autres fragments d'architecture et des médaillons

des voussure du grand portail du narthex sont présentés

dans les autres vitrines de la salle.

Salle des Bâtiments

Abbatiaux :

|

|

|

|

|

| Chapiteau

du cloître |

Imposte

à décor végétal |

Colonne avec

sagittaire et cerf |

|

|

|

|

|

| Médaillons

de la Salle capitulaire |

Médaillons

de la Salle capitulaire |

Médaillon

du portail du narthex |

|

|

|

|

|

| Fronton historié

|

Fronton historié

|

Fragments de

deux saints |

|

Ensuite, la

Salle de la Madeleine regroupe les sculptures provenant

de la basilique. Le guide du musée distingue quatorze groupes

de sculptures, qu'on pourra classifier en trois groupes principaux

: chapiteaux provenant de la nef, du narthex et

de la façade occidentale. A droite depuis l'entrée

sont présentés sept chapiteaux originaux des piliers

de la nef, remplacés par des copies dans la basilique :

Lutte du bien et du mal (ou Raphaël maîtrise

le Démon Asmodée), la Tentation de saint

Antoine, les Animaux Musiciens, les funérailles de St-Paul

ermite, le Sacrifice de l’ancienne loi, un fragment de

la Sirène et un chapiteau à feuillages.

Mentionnons encore des estampages du chapiteau de la Conversion

de Saint Eustache et du médaillon L’église

de Vézelay, près de l'entrée de la salle,

dont les originaux sont conservés dans la nef de la basilique.

Salle de la Madeleine,

chapiteaux de la nef :

|

|

|

|

|

|

Lutte du bien

et du Mal |

Tentation de

saint Antoine |

Animaux musiciens |

|

|

|

|

|

|

Sacrifice de l’ancienne

loi |

Funérailles

de Paul ermite |

Sirène

|

|

Une grande

partie des chapiteaux provient des tribunes du narthex,

dont les arcatures ont été restaurées en 1850

et tous les chapiteaux ont été remplacés par

des copies (à l'exception de celui de Tobie encore

en place). Il y à quatre groupes de chapiteaux du narthex.

A droite dans la salle, deux grands chapiteaux rectangulaires provenant

du cul-de-four de la chapelle Saint-Michel, aux scènes multiples

et complexes. Le premier représente le Combat des Anges

et des démons, tandis que le deuxième est un

sujet inconnue avec un chevalier dominant un basilic. Il y a également

une clé de voûte de l'ogive de la chapelle Saint-Michel.

Deux groupes de trois grands chapiteaux de colonnes engagées

sont sculptés de scènes historiées : le

Festin de Balthazar, Pharaon et les sages Femmes, l’Ascension,

trois anges, Homme et Démon dans les feuillages

et Saint Georges à cheval transperçant le

Dragon. Au fond de la salle, il y trois chapiteaux de colonnettes,

plus petits et sculptés en ronde-bosse : les Animaux

affrontés, la Résurrection de Lazare et des Personnages

dans les feuillages. Enfin, à gauche dans la salle,

il y a encore quelques chapiteaux à feuillages provenant

du narthex.

Salle de la Madeleine,

chapiteaux des tribunes du narthex :

|

|

|

|

|

| Combat

des anges et des démons |

Combat des

anges et des démons |

Combat des anges

et des démons |

Le Festin de

Balthazar |

|

|

|

|

| Sujet inconnue

|

Sujet inconnue

|

Sujet

inconnue |

Pharaon et

les sages femmes |

|

|

|

|

| Ascension |

Homme et Démon

dans les feuillages |

Saint Georges

transperçant le Dragon |

Animaux affrontés |

|

|

|

|

| Trois anges |

Résurrection

de Lazare |

Résurrection

de Lazare |

Personnages

dans les feuillages |

Contre le mur

de fond de la salle sont réunies un grand nombre de sculptures

de la façade occidentale de la basilique,

sévèrement restaurée à partir de 1845.

Les chapiteaux romans des portails de la façade sont très

mutilés : des lions mangeant du raisin, la Délivrance

de Saint Pierre, l’Annonciation couronnée, les colombes

et des décors végétaux (portail central)

; un ange donne à Loth l’ordre de quitter

Sodome (portail sud) et une centauresse tirant

à l’arc (portail nord). En outre, il y a le chapiteau

du trumeau du portail avec cinq modelages de sculptures, des fragments

d'archivoltes, trois statues du 13e siècle et des culots

gothiques.

Salle de la Madeleine,

sculptures de la façade :

|

|

|

|

|

|

Annonciation

couronné |

Colombes |

Centauresse

tirant à l’arc |

|

|

|

|

|

| Un ange donne

à Loth l’ordre de quitter Sodome |

Chapiteau du

trumeau |

Statues de

la façade |

|

A

voir aussi à

Vézelay :

A

voir aussi à

Vézelay :

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

La Cure et la

colline de Vézelay |

Visite

Visite

La basilique

se visite toute l'année de l’aube au crépuscule.

En été, la CASA propose des visites guidées

de la basilique.

Le Musée

de l'Oeuvre se visite de Pâques à la Toussaint les

week-end et jours fériés et en juillet et août

tous les jours de 14h à 18h.

Pour en savoir

plus sur Vézelay, vous pouvez visiter les sites internet

suivants :

Site de l’Office

de Tourisme : http://www.vezelaytourisme.com/.

Site de la commune : http://www.vezelay.fr/.

Site Maison du Visiteur : http://www.vezelay-visiteur.com/.

Page avec photos et description : http://bljpmailly.free.fr/Photos/Mailly/photos/Bonus/Vezelay/html/Vezelay.htm.

Page anglais avec photos et description : http://www.medart.pitt.edu/menufrance/vezelay/vezintro.html.

Page Bourgogne médiévale : http://bourgognemedievale.com/departement-et-pays/yonne/pays-avallonnais-suite/vezelay/.

Page France médiévale: http://lafrancemedievale.blogspot.com/2020/01/vezelay-89-chapiteaux-romans-de.html.

Page art roman France : https://sites.google.com/site/artromanfrance/bourgogne/vezelay-basilique.

Page roman-gothique : https://romangothique.fr/Vezelay.html.

Page lieux sacrés : http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/vezelay__89_yonne_/index.html.

Page architecture religieuse : http://architecture.relig.free.fr/vezelay.htm.

Page structurae : http://structurae.info/ouvrages/basilique-de-la-madeleine.

Page archinform : http://eng.archinform.net/projekte/5411.htm.

Page anglais : http://titan.iwu.edu/%7Ecallahan/vezelay-panorama-e.html.

Page wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Sainte-Marie-Madeleine_de_V%C3%A9zelay.

Page romanes.com : http://www.romanes.com/Vezelay/.

Page blog allemand : http://romanische-schaetze.blogspot.com/2015/11/frankreich-vezelay-yonne-basilika.html.

Page photos Rubens : http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bycountry/france/details71.html#vezelay.

Vous

pouvez également consulter l'un des nombreux livres écrits

sur Vézelay :

- Adhémar

J., Vézelay, 1959.

- Alban E., Les caves de Vézelay, Paris, Université

de Paris IV, 1954.

- Angheben M., Les Chapiteaux Romans de la Bourgogne.

- Angheben M., Le combat du guerrier contre un animal fantastique:

á propos de trois chapiteaux de Vézelay, Bulletin

monumental, 1994.

- Arms J.T., Basilica of the Madeleine, Vézelay,

1929.

- Bataille A. et al., Vézelay, Haut lieu de Lumières,

Dijon, 1998.

- Baussan C., La Basilique de Vézelay, Paris.

- Bécet M., Vézelay.

- Calmette J. et david H., Les grandes heures de Vézelay,

Paris, 1951.

- Claudel P., Vézelay, Paris, 1950.

- Druon M., Vézelay, colline éternelle.

- Erlande-Brandenburg A., Vézelay, Paris, 2002.

- Feldman J.S., The Narthex portal of Vézelay: Art and

the monastic self image, Texas, 1988.

- Forsyth I., The Ganymede capital at Vézelay, 1976.

- Frizot J., Vézelay, 2002.

- Gréal J., La basilique de Vézelay, Guide et

plans.

- Haasé P., Actes de la Journée d’Etude

des Sous-Sols batis, Les Amis de Vézelay, 1988.

- Haasé P. et Tollard P., Vézelay et ses environs,

Guide, Promenade, 1984.

- Haddad E., Sémiologie de la symbolique romane - problématisation

à partir de l'exemple de Vézelay, 2009.

- Huys-Clavel V., La Madeleine de Vézelay, cohérence

du décor sculpté de la nef, 1996.

- Janet le Caisne, E.-M., Vézelay. Paris, 1963.

- Jean-Nesmy C., Vézelay, Zodiaque, 1970.

- Katzenellenbogen A., The central tympanum at Vézelay,

Its encyclopedic meaning and its relation to the first crusade,

1944.

- Martin N.L., Précis historique et anecdotique sur l’ancienne

abbaye de Vézelay et les alentours, Auxerre, 1832.

- Miehoff F., La sculpture oubliée de Vézelay,

Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1989.

- Moreau A., Vézelay, Nouvelles Editions Latines.

- Morel M., Vézelay, Paris, 1946.

- Murphey K., Memory and Modernity: Viollet-le-Duc at Vézelay,

The Pennsylvania State University Press, 2000.

- Oursel R., Bourgogne Romane, Zodiaque, 1968.

- Oursel R., Lumières de Vézelay, Zodiaque,

1993.

- Porée C., L’Abbaye de Vézelay, Paris,

1920.

- Poulenc J. et B., Le tympan de Vézelay, Paris,

1996.

- Pujo B., Histoire de Vézelay.

- Rouchon-Mouilleron V., Vézelay, Livre de Pierre,

Paris, 1997.

- Roy J., Vézelay ou l’Amour Fou, 1990.

- Roy J., Vézelay, a sentimental guide.

- Salet F., Cluny et Vézelay, l'oeuvre des sculpteurs,

Paris, Société Française d'Archéologie,

1995.

- Salet F., La Madeleine de Vézelay, Melun, 1948.

- Sapin C., Arnaud C. et Berry W., Bourgogne Romane, Dijon,

2006.

- Sapin C., Les origines de l'abbaye de Vézelay et les

débuts de son organisation claustrale (IXe-XIIe siècle),

Archéologie médiévale, 2015.

- Saulnier L. et Stratford N., La sculpture oubliée de

Vézelay, Catalogue du Musée Lapidaire, Genéve,

1984.

- Taylor M., The Pentecost at Vézelay, 1980.

- Timbert A., Vézelay. Le chevet de la Madeleine et le

premier gothique bourguignon, Rennes, 2009.

- Timbert A., Restaurer et bâtir. Viollet-le-Duc en Bourgogne,

Villeneuve-d'Ascq, 2013.

- Turgot A., Histoire de la Ville et de l'Abbaye de Vézelay,

1826.

- Vogade F., Vézelay.

- Vorreux D., Vézelay, 1992.

- Editions Flohic, Le Patrimoine de la Basilique de Vézelay,

1999.

[haut

de page] [accueil] [contact]

|

zelay

devient une halte importante sur la route du pèlerinage de

Compostelle et son histoire est marquée également

par le grand évènement de 1146, quand Saint Bernard

prêcha la seconde croisade sur les pentes de la colline. A

Vézelay, tout est d’une grande beauté : les

ruelles pittoresques, les façades des maisons du Moyen Âge,

les multiples caves romanes, la vue étendue sur les environs,

et le sentier des remparts qui l'entoure. C’est au sommet

de cette colline éternelle, dominant toute la région,

que fut construite, au cours du 12e siècle, la basilique

de la Madeleine, l’une des plus belles église

zelay

devient une halte importante sur la route du pèlerinage de

Compostelle et son histoire est marquée également

par le grand évènement de 1146, quand Saint Bernard

prêcha la seconde croisade sur les pentes de la colline. A

Vézelay, tout est d’une grande beauté : les

ruelles pittoresques, les façades des maisons du Moyen Âge,

les multiples caves romanes, la vue étendue sur les environs,

et le sentier des remparts qui l'entoure. C’est au sommet

de cette colline éternelle, dominant toute la région,

que fut construite, au cours du 12e siècle, la basilique

de la Madeleine, l’une des plus belles église s

romanes de France, sauvée de la ruine au milieu du 19e siècle

par Viollet-le-Duc. Elle est d’une architecture très

équilibrée bien que composée de parties distinctes.

La grande nef romane des années 1120-1140, d’une harmonie

parfaite, est construite à deux étages et est entièrement

voûtée d’arêtes selon la tradition issue

du

s

romanes de France, sauvée de la ruine au milieu du 19e siècle

par Viollet-le-Duc. Elle est d’une architecture très

équilibrée bien que composée de parties distinctes.

La grande nef romane des années 1120-1140, d’une harmonie

parfaite, est construite à deux étages et est entièrement

voûtée d’arêtes selon la tradition issue

du

achevée

dans l'état qu'elle conserve aujourd'hui, après avoir

traversé les multiples terreurs de l'histoire. A Vézelay,

le premier couvent franciscain de France est fondé en 1217.

Il jouxte la chapelle romane de la Cordelle, hors les murs de la

ville. Le déclin de Vézelay commence

au 13e siècle avec la découverte des véritables

reliques de Sainte-Madeleine en 1279 à Saint-Maximin dans

le Midi et leur authentification par le pape Boniface VIII en

1295. Lentement, l'abbaye est oubliée et dégradée

par les outrages du temps. L'abbaye est placée en commende

au début du 16e siècle et est sécularisée

par le pape en 1537. L'abbatiale devient alors collégiale

desservie par des chanoines séculiers. C'est le siècle

des guerres de religion et les protestants n'épargnent pas

Vézelay entre 1568 et 1578. Pendant le saccage par les Huguenots

en 1569, les reliques sont brûlées et les portails

de la façade sont mutilés. Au 18e siècle, les

bâtiments de l'abbaye sont en partie vendus et en partie détruits.

En 1790, le chapitre de chanoines est supprimé et l'église

devient paroissiale. L'époque tumultueuse

de la Révolution cause de nouvelles mutilations aux sculptures

de la façade. Les vestiges de l'abbaye et l'église