|

Introduction - Historique - Description - Visite

Vermenton est une petite ville située à flanc de coteau sur la Cure, signalée de loin par les deux hauts clochers inégaux de son monument phare, l’église Notre-Dame d’un style roman tardif original. L’histoire de la construction menant du 12e au 14e siècle est complexe mais l’église conserve encore des parties romanes de grande qualité datant du troisième quart du 12e siècle. On se trouve ici à mi-chemin entre Avallon et Auxerre, et l’influence des grandes églises voisines est manifeste à Vermenton, comme une influence indéniable du premier gothique du domaine royal francilien : Chartres, Saint-Denis, Sens, Provins, Saint-Loup-de-Naud. Des deux clochers qui surmontent la façade, celui de gauche est roman et ses étages supérieurs aux arcatures, colonnettes et lanternons sont très proches du clocher de l'abbaye Saint-Germain à Auxerre et de celui de Prégilbert. Le portail de la façade est un trésor de sculpture romane, rapproché aux portails d'Avallon, bien que très mutilé. C’est l’un des derniers grands portails romans de la Bourgogne, dont le trumeau et le tympan au Christ en gloire n’existent plus, mais dont les parties subsistantes suffisent à convaincre de l'abondance du décor, avec trois statues-colonnes tronquées qui rappellent l’art de Chartres, des chapiteaux sculptés de scènes bibliques et trois rangées de voussures décorées d'anges et de musiciens. A l’intérieur, le vaisseau de la nef centrale, contemporaine de la cathédrale de Sens, est remarquable aussi pour ses voûtes d’ogives, l’alternance de supports et ses sculptures développées aux scènes de combat et décors végétaux. Les autres parties de la nef et le transept sont d’un art gothique réussi du 13e siècle, tandis que le grand chœur rectangulaire est du siècle suivant. Dans la même commune, on pourra visiter également les vestiges intéressants de l'ancienne abbaye cistercienne de Reigny, quelques kilomètres au sud du bourg au bord de la Cure, et la belle église romane de Sacy.

La première mention de Vermenton remonte à 901, dans un acte de Charles le Simple, évoquant sa donation à l'évêque d’Auxerre. Une paroisse au vocable de la Sainte-Vierge y est mentionnée en 920. La paroissiale Notre Dame fut donnée à l’abbaye de Molesme par l’évêque Humbaud entre 1096 et 1115. La fondation de l’église actuelle reste mal connue, elle serait associée à Mathilda, comtesse de Nevers au milieu du 12e siècle. L’église, mentionnée comme attachée à la mense épiscopale d’Auxerre en 1186, est agrandie aux 13e et 14e siècles. Le bourg devint une place forte du comte d’Auxerre-Nevers, partagée avec les seigneurs de Donzy, de Saint-Verain et de Bazarnes. Pillée en 1358 et en 1367 par les Anglais, une enceinte fut autorisée en 1368, dont la Tour du Méridien située au sud-ouest de l’église est le vestige principal. Le tympan roman de l’église, connu par des gravures du 18e siècle, fut détruit en 1804. Le clocher est classé Monument Historique en 1858 et l’église l’est entièrement en 1920. La toiture a été restaurée en 1868. La flèche de la tour nord, reconstruite en 1908 en remplaçant une sorte de tambour datant de 1802, avait été détruite par la foudre en 1914 puis encore en 1948, elle fut enfin restaurée en 1953. L’église a encore fait objet de restaurations plus récemment : toitures en 2004-2008 et murs extérieurs en 2019.

Le plan de l’église se compose de deux rectangles, le premier englobant la nef romane et le deuxième le chœur gothique. En réalité on peut y découvrir plusieurs étapes de construction : la façade, deux travées de la nef centrale et les chapelles situées sous les clochers de style roman tardif empruntant des éléments du premier gothique des années 1150-1175 ; les bas-côtés et le transept de style gothique primitif de la première moitié du 13e siècle ; puis le chœur gothique du 14e siècle à chevet plat. Le plan de l’édifice roman primitif présentait sans doute trois larges travées de nef avec bas-côtés et un chœur à chevet plat. L’influence francilienne est remarquable au niveau du portail, du clocher et de l’architecture de la nef.

L’extérieur de l’église est surtout remarquable pour sa façade romane surmontée de deux tours. La façade présente un portail monumental entre deux larges contreforts modernes, un pignon avec baie et un médaillon sculpté d’un animal hybride sous la tour nord. Le clocher nord est une très belle construction romane. Trois étages surmontent son soubassement aveugle : le premier à arcatures aveugles sur colonnettes ; le deuxième avec deux larges baies à colonnettes ; et le troisième est de plan octogonal avec quatre baies simples, flanquées aux angles par quatre remarquables clochetons aux doubles arcades sur colonnettes et flèches pyramidales. Les chapiteaux à crochets décorant les colonnettes sont nettement plus gothiques au dernier étage. La flèche moderne du clocher a été reconstruite sur le modèle d’origine. La base de la tour sud ou tour de l’horloge est romane, avec deux niveaux de baies au sud, mais son clocher moderne date de 1787-88. Les parois latérales remontent à la construction des bas-côtés et du transept gothiques et présentent des baies à colonnettes, un portail trilobé au nord et un portail classique au sud. Le large chœur présente un chevet plat avec baie flamboyante.

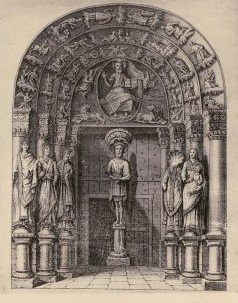

Le portail de la façade mérite notre attention particulière pour son décor sculpté. L’ensemble est mutilé et en partie détruit, mais les vestiges du programme sculpté des années 1160-1170 suffisent à classer ce portail parmi les plus beaux du département. Les piédroits présentent de courtes colonnes basses avec bases et chapiteaux à feuilles. Au-dessus se dressent des statues-colonnes monumentales, mutilées et dépourvues de têtes et de bras. Ils n’en restent que trois, avec deux Rois mages, à gauche, et la Vierge à l’Enfant avec nimbe crucifère, à droite. A l’origine le portail comptait sept statues-colonnes, soit trois de chaque côté, et Saint-Jean-Baptiste sur le trumeau. Quatre chapiteaux sculptés surmontent les piédroits sous des tailloirs décorés de feuilles. A gauche, des feuilles d’acanthe et un monstre vomissant des rinceaux de feuillages. A droite, des scènes du cycle de l’enfance du Christ, avec l’Avertissement de l’Ange à Joseph endormi et la Fuite en Egypte, puis l’Adoration des Mages et l’Arrivée des Mages. Le tympan du portail a disparu mais des gravures anciennes y attestent le Christ en Majesté dans une mandorle entre les symboles des Evangélistes. Les trois voussures qui entouraient ce tympan conservent des reliefs sculptés intéressants soit parfois mutilés. La première voussure montre dix anges aux manteaux plissés et la deuxième les Travaux des mois et les Signes du Zodiaque. La voussure externe est sculptée de quatorze reliefs avec des Vieillards de l’Apocalypse, musiciens avec leurs rebecs et harpes, et quelques scènes des vies de saint Etienne et de saint Nicolas, dont la Martyre de saint Etienne et la légende de saint Nicolas apaisant le temple.

L’intérieur de l’église dévoile nettement les campagnes successives de la nef vers le chœur. La nef romane compte deux larges travées doubles dont l’architecture ogivale à alternances de supports s’inspirant vraisemblablement de la cathédrale de Sens. Les voûtes d’ogives à méplat sur arcs doubleaux brisés comptent parmi les plus anciennes de ce type en Bourgogne. Les ogives s’inscrivent entre deux tores dans la première travée et sont décorées de bâtons brisés dans la deuxième. L’élévation de la nef compte deux étages, avec grandes arcades brisées et fenêtres hautes murées à colonnettes, séparés par un bandeau horizontal. Une autre baie à colonnettes s’ouvre au-dessus du portail dans la façade. Les supports de la nef sont originaux par l’alternance de piliers faibles et de piliers forts. Les piliers faibles sont de doubles colonnes monolithes jumelles, à l’exception du premier pilier sud, qui est un massif carré avec quatre colonnettes décorées de palmiers et baguées à mi-hauteur. Les piliers forts sont de plan tréflé avec dosserets, colonnettes et chapiteaux, avec un large pilastre du côté du bas-côté. Les chapelles sous les deux tours, comptant parmi les parties les plus anciennes de l’édifice, étaient les premières travées des bas-côtés romans, nettement plus étroits que les bas-côtés gothiques actuels. La chapelle des fonts baptismaux, au sud, est voûtée d’arête sur arcs brisés, tandis que la chapelle nord a été revoûtée en ogive. Les parois de chaque chapelle ont une colonne monolithique avec bague décorée et chapiteau. Les travées suivantes des bas-côtés présentent trois compartiments gothiques sous ogives retombant sur des colonnes ajoutées aux piliers du côté de la nef. Les combles des bas-côtés gardent quelques traces des parties hautes de la nef romane. Le transept non saillant présente trois compartiments voûtés d’ogives de hauteur égale à la nef et des pignons avec baies à colonnettes. La croisée du transept conserve la structure porteuse de la troisième travée de nef romane d’origine avec les mêmes piliers octogonaux à colonnettes. Le grand chœur rectangulaire se compose de trois vaisseaux à trois travées de la même hauteur formant une vaste église-halle voûtée d’ogives à chevet plat.

Les chapiteaux de la nef constituent un ensemble intéressant de la sculpture des années 1150-1170. Les chapiteaux plus anciens se trouvent dans les parties occidentales de la nef et sont sculptés de guerriers, de monstres et d’acanthes. Les colonnes du mur ouest présentent deux chapiteaux originaux, avec au sud un monstre vomissant des rinceaux et deux animaux partageant une seule tête, et au nord un personnage portant un livre dans les feuillages, tous les deux flanqués de chapiteaux de pilastres aux scènes mutilées de combat. Le chapiteau nord est flanqué également d’un relief sculpté de Saint-Michel terrassant le dragon, à la queue perlée, mutilé et dépourvu de tête. Les colonnes dans les chapelles des bas-côtés ont deux beaux chapiteaux de feuillages d’acanthes dont celui du côté sud conserve sa polychromie. Le premier pilier sud a reçu un décor sculpté tout en rond et en partie mutilé : un chevalier armé luttant contre un oiseau, un chevalier et un moine avec un cheval, des crochets de feuilles, sous un large tailloir avec frise de feuillages. Un médaillon sculpté surmonte ce pilier du côté de la nef et présente un griffon entouré de perles. En face, le deuxième pilier au nord présente trois têtes vomissant des feuilles et une petite tête d’homme. Les autres chapiteaux de la nef et des colonnettes hautes sont sculptés de feuilles d’eau et de feuilles d’acanthe plus simples.

Eglise ouverte sur rendez-vous. Pour en savoir plus sur Vermenton, vous pouvez visiter les sites Internet suivants: Le site du

village : http://www.vermenton.fr/. Vous pouvez également consulter les références suivantes : - Arnaud C.,

Les églises de l'ancien diocèse d'Auxerre du milieu

du XIe au début du XIIIe siècle, Etude historique

et monumentale, Auxerre, 2009.

[haut de page] [accueil] [contact]

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||