|

Introduction - Historique - Description - Visite

Le village

d’Anzy est le site d’Enziacum où se

trouvait au 9e siècle la demeure de Letbalt (ou

Letbalde), viguier de Semur-en-Brionnais,

et sa femme Altaric (ou Altasie) de Poitiers.

En 876, le couple fait don de son domaine à la puissante

abbaye de Saint-Martin d’Autun. Un

prieuré bénédictin y fut alors construit vers

880 sous la direction du moine Hugues de

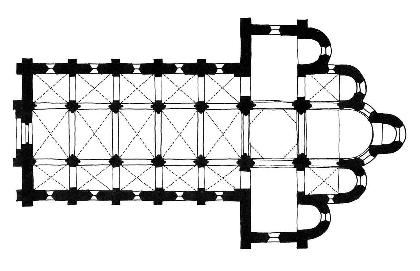

L’église d’Anzy offre beaucoup de trésors romans à découvrir. Bien conservée dans son entier, elle offre un plan développé, proche de celui de Charlieu, avec une nef à cinq travées et bas-côtés, un transept profond et un chœur avec une abside centrale entourée de cinq absidioles orientées. Sous le chœur s’ouvre une crypte qui est la partie la plus ancienne de l’édifice, peut-être du début du 11e siècle. L'église fut construite en calcaire jaune, avec deux étapes évidentes, marquées par les différences entre le petit appareil du chœur et du transept et les gros moellons de la nef moins ancienne. On a longtemps attribué la partie orientale à la première moitié du 11e siècle, d'après ses caractéristiques archaïques, et la nef à la fin du 11e siècle. Les recherches ont démontré que le chœur et le transept datent probablement de la fin du 11e siècle, commencés vers 1080, tandis que la nef fut évidemment érigée au début du 12e siècle, vers 1110. Une sacristie flanque l'église au nord et les bâtiments du prieuré se trouvent au sud autour d'une cour. Je vous propose ici une visite approfondie en quatre étapes : extérieur, intérieur, chapiteaux et prieuré.

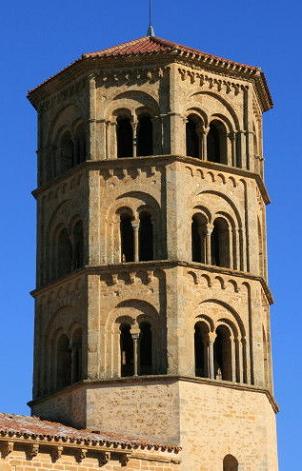

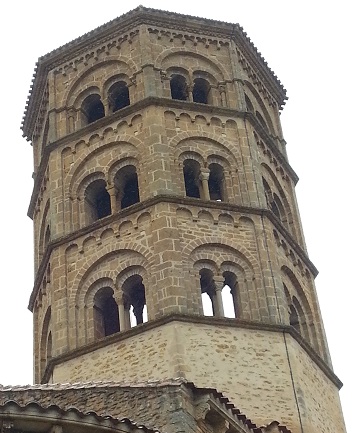

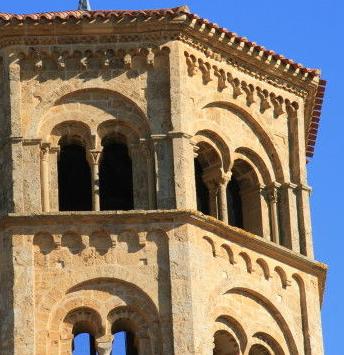

Visite extérieure L’extérieur de l’église montre l'appareil en calcaire doré du Brionnais. Il est dominé par le magnifique clocher octogonal à trois étages de baies géminées sur un soubassement nu. Il date de l’achèvement de l’édifice au 12e siècle et présente une grâce extraordinaire, inégalée en Bourgogne. Les baies géminées avec doubles colonnettes à chapiteaux, sous des archivoltes et des arcatures lombardes, montrent une évolution de bas en haut. Le décor du dernier étage s'augmente de colonnettes d'angles, de modillons et de corniches à billettes. La façade de l’église, fermant joliment une allée d’arbres, présente un portail d’entrée sous une grande baie à colonnettes et chapiteaux dans un pignon avec contreforts. Les travées de la nef sont rythmées de pilastres-contreforts et de séries de petits modillons. Le remarquable chevet, avec ses absides échelonnées en petit appareil, est plus difficile à apercevoir de l’extérieur car il se trouve sur le site privé de l’ancien prieuré.

Les modillons des corniches extérieures marquent un ensemble important de décor roman. Leurs sculptures sont particulièrement abondantes, surtout sur les deux corniches du flanc sud de la nef. On y rencontre des personnages et animaux avec beaucoup de fantaisie : des hommes attrapant un coq et une oie, des hommes à moustache et barbe, un cyclope, un joueur de boules, un singe, un atlante, le tireur d'épine, un pélican, une sirène, un homme renversé, un chevalier ainsi que des monstres et des feuillages. Le décor au nord de la nef est plus modeste et plusieurs modillons ont été reconstitués. Les modillons des croisillons du transept sont sculptés de mains et de têtes. Ceux du chevet sont à copeaux ou également sculptés d'animaux ou de motifs végétaux.

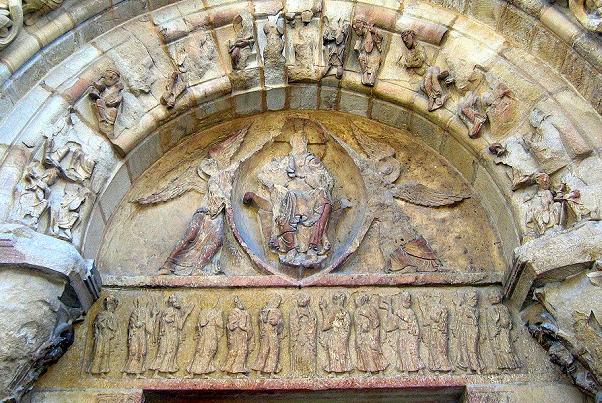

Le portail ouest est le premier des fameuses entrées sculptées du prieuré qui comptait deux autres portails historiés à l’origine. Son décor, mutilé à la Révolution, représente l’Ascension glorieuse du Christ. Il fut sculpté par des artistes de Cluny au début du 12e siècle, après l'achèvement de la nef, dans un style bien typique pour cette époque de l’art roman bourguignon. Il est à rapprocher avec le portail ouest de Charlieu ou celui de Montceaux-l’Etoile. Le tympan représente le Christ en Majesté assis dans sa mandorle, avec sa nimbe crucifère et son livre, entouré par deux anges adorateurs aux ailes déployées. Le linteau en faible relief est comblé par les douze apôtres, dont certains ont les doigts levés, et la Vierge Marie. Les deux petits corbeaux qui le soutiennent sont occupés par des atlantes, dont un est accompagné par un âne musicien. La voussure externe entourant le portail, au décor végétal, fut largement refaite au début du 20e siècle. La voussure interne, très mutilée, est décorée de 19 vieillards de l’apocalypse avec leurs coupes et cithares. Leur style plus évolué que le tympan évoque la sculpture clunisienne. Les quatre chapiteaux très mutilés, surmontant des colonnes aux bases décorées, portaient les cinq derniers vieillards de l’apocalypse.

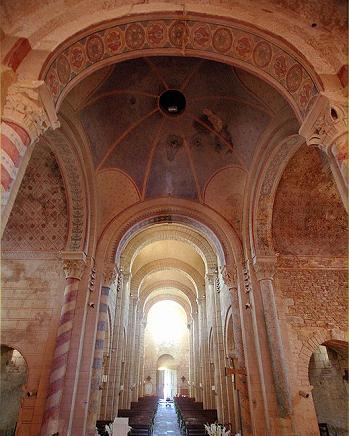

Visite intérieure On visite ensuite l’intérieur de l’église, original et particulièrement harmonieux. La nef, modèle d'équilibre, est un prototype de l’architecture romane de la Bourgogne. Les cinq travées, élevées sur deux étages avec grandes arcades à double rouleau et fenêtres hautes, sont voûtées d’arêtes sur doubleaux à double rouleau. Les piliers cruciformes, flanqués de trois colonnes engagées recevant les arcs doubleaux, séparent la nef des bas-côtés voûtés d’arêtes, dont les doubleaux retombent sur des pilastres avec dosserets. Datant du début du 12e siècle, c’est le prototype des modèles typiquement bourguignons répandus dans le diocèse d’Autun, aux alentours d’Avallon et même repris à la grande basilique de Vézelay. Les deux premières travées sont légèrement plus tardives. Les baies de la façade, des bas-côtés et des parties hautes inondent la nef de lumière.

Le transept est bas et saillant par rapport à la nef. Il date de la fin du 11e siècle et montre ses murs aux appareils anciens. La croisée est voûtée en coupole octogonale sur trompes, au-dessus de quatre arcades en plein cintre retombant sur des piliers cruciformes à colonnes engagées, comme dans la nef. Les croisillons sont voûtés en berceaux et s'ouvrent sur les absidioles et les bas-côtés par des arcades basses. Des baies s'ouvrent dans les pignons. Le transept était l'espace central de l'église de pèlerinage, communiquant avec l'extérieur et avec la crypte par des entrées, avant le rehaussement du sol au 12e siècle. L'aménagement d'origine a été reconstitué dans le croisillon nord où on trouve également un petit portail. On trouve dans le transept les orgues de 1991 et des mosaïques de 2008. Le chœur est composé d’une travée rectangulaire en berceau avec bas-côtés sous voûtes d'arêtes, d’une abside centrale et de deux autres absidioles orientées. De grandes arcades retombant sur des colonnes engagées font communiquer la travée et ses collatéraux. L’abside est décorée d’arcatures de type lombard sur pilastres. Elle est prolongée par une cinquième petite absidiole, disposition rare, existant également à Charlieu. Le chœur date des années 1080 et son plan dit bénédictin est dérivé de la basilique de Cluny II. Les vitraux et autels sont modernes.

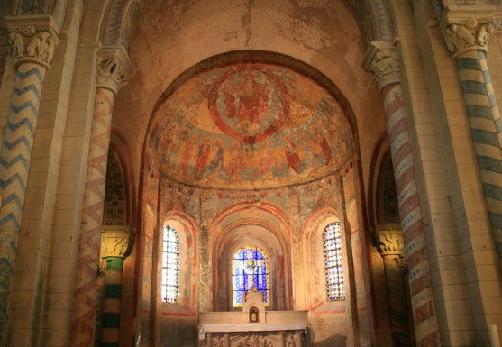

Dans les absides du chœur se trouvent des fresques romanes restaurées. Les fresques datent du 12e siècle et furent découvertes en 1850. Dégagées vers 1855, elles ont été restaurées voire même largement refaites en 1857 par le peintre Jean-François Maurice. Dans le cul-de-four de l’abside est peinte l'Ascension avec, sur fond bleu-vert, le Christ dans sa mandorle entre deux anges. En dessous, se trouvent les douze apôtres et les trois saintes femmes. Plus bas, sous les arcatures, sont représentés les symboles des quatre Evangélistes avec leur tête nimbée et leur livre. Dans les arcades de l’abside, à gauche et à droite, on rencontre les fondateurs Letbald et Altaric faisant leurs donations de domaine, sous des inscriptions modernes. D’autres scènes bibliques sont peintes sous forme de fresques dans l’absidiole prolongeant l’abside : la vie de saint Benoît, la vie de saint Maur, l'oblation de saint Maur à saint Benoit et l’apparition de saint Germain à saint Benoit. La colombe de la Trinité se trouve sur la voûte. Les fresques de l'absidiole nord, représentant la vie de saint Jean l’Evangéliste, ont été en grande partie refaites au 19e siècle. On y rencontre des scènes de l'arrestation du saint conduit par deux soldats, la condamnation à mort par un Roi couronné et la décollation. Les fresques de l'absidiole sud ont été mieux conservées. Ses huit panneaux représentent le martyre de saint Jean-Baptiste. L'histoire est racontée de gauche à droite, de haut en bas : Jean-Baptiste devant Hérode, Jean-Baptiste en prison, Hérode et Salomé, Tête de Jean-Baptiste apporté à Salomé, corps de Jean-Baptiste recueilli par deux disciples, corps de Jean-Baptiste déposé dans un tombeau par deux compagnons, Révélation à deux moines et mise de la tête de Jean-Baptiste dans un tombeau.

La crypte sous le chœur, dont elle reprend le plan, est la partie la plus ancienne de l’église. Elle date peut-être du début du 11e siècle, de la reconstruction romane de l'église, mais certains pensent qu’elle date même du 10e siècle ou de l’époque carolingienne de la fondation du prieuré. C’est un espace de style archaïque, avec une nef centrale, une abside avec chapelle axiale, et deux espaces latéraux avec absidioles. Les voûtes d’arêtes reposent sur quatre colonnes et deux demi-colonnes, peut-être des réemplois antiques, aux chapiteaux sans sculptures. Des baies éclairent directement l'espace. C'est la seule crypte du Brionnais. On y vénérait autrefois le tombeau et les reliques de saint Hugues, jusqu'au 16e siècle. Quelques traces de fresques du 14e siècle, dont le visage d'un moine, sont encore à remarquer. L'entrée par le transept nord a été restaurée, à l'origine il y avait deux escaliers avec une seule sortie au devant du chœur. Il y avait également des fenestrella qui faisaient communiquer la crypte avec la croisée de l'église haute.

Les

chapiteaux Visitons ensuite les intéressantes sculptures intérieures de l’église. La nef et le chœur comptent 40 chapiteaux romans, décorés de scènes historiées de thèmes bibliques, de scènes allégoriques ou symboliques, d’animaux fantastiques ou de motifs végétaux. Les chapiteaux de la nef sont du début du 12e siècle, ceux des travées occidentales ont subi l’influence de Cluny. Les chapiteaux du chœur, de la fin du 11e siècle, sont de facture nettement plus ancienne. Tous ces chapiteaux sont de très bons exemples de la naissance de la sculpture monumentale en Bourgogne. De nombreux chapiteaux ont servi de modèle pour d’autres sites dans la région : Gourdon, Bois-Sainte-Marie, Tournus et aussi Vézelay. Ci-dessous on mentionne tous les chapiteaux sculptés de scènes avec personnages ou animaux. Les chapiteaux aux motifs végétaux, il y en a une vingtaine, sont décorés de feuillages stylisés, de feuilles d’acanthe, de palmettes, d’entrelacs, de rinceaux, de godrons en forme d'oves, de crosses, de volutes et de fleurons. Remarquons également les tailloirs souvent décorés de motifs géométriques ou végétaux.

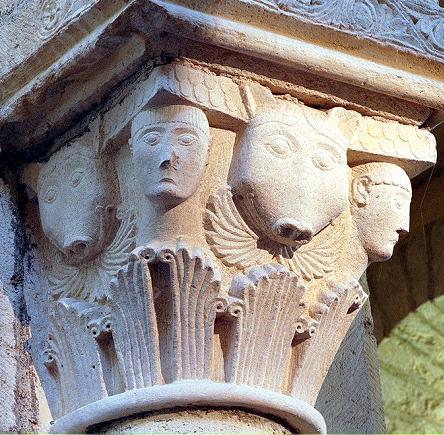

Le bas-côté sud présente dix chapiteaux de piliers, dont cinq décors entièrement végétaux. Depuis l'entrée, le premier pilier présente le chapiteau des têtes humaines entre des masques d’animaux, qu'on rencontre dans plusieurs autres églises de la région. De l'autre côté du pilier, une tête de monstre dans le feuillage. Le deuxième pilier porte le chapiteau mystique de la Luxure, où on admire de gauche à droite : un dresseur de lion, un musicien diabolique, un personnage étrange à deux bustes d'homme et de femme, un démon aux cheveux en flammes et un sciapode. Sur le troisième pilier, deux lions affrontés posant leur patte sur une tête humaine. Le dernier chapiteau est celui des quatre fleuves du Paradis avec deux personnages portant des cornes d’abondance. Dans les parties hautes de la nef centrale il y a huit chapiteaux, qui sont sculptés de feuillages, à l'exception de deux chapiteaux au sud : l'avarice et encore deux lions affrontés posant leur patte sur une tête humaine.

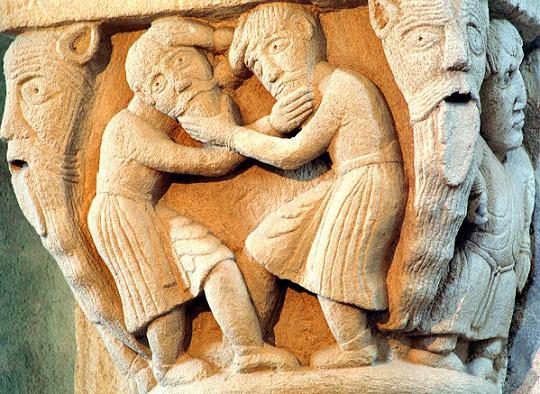

Le bas-côté nord présente également dix chapiteaux de piliers, dont trois décors végétaux. Depuis l'entrée, le premier pilier présente des oiseaux affrontés deux-par-deux dans un décor de feuillage d'acanthes. De l'autre côté du pilier, Daniel dans la fosse aux lions est représenté par deux hommes assis entre des lions et des rosaces à pétales. Ensuite, Samson combattant un lion est un autre thème classique. Un acrobate dévoré par deux serpents monstrueux entrelacés est une belle représentation de l'homme luttant contre les forces du mal ou peut-être de Jonas et la baleine. Sur le troisième pilier, Saint-Michel terrassant le dragon, où l'archange avec épée et bouclier pointu attaque un diable avec trident. Un autre chapiteau aux lions affrontés deux-par-deux précède le beau sujet du combat de deux vieillards barbus entre des masques diaboliques tirant la langue, avec à gauche deux hommes ou singes s’embrassant et à droite un homme debout en colère.

Les chapiteaux des parties orientales sont les plus anciens. Des huit chapiteaux des piliers de la croisée, deux représentent encore des lions affrontés deux-par-deux, les autres sont des feuillages. Les quatre chapiteaux des grandes arcades de la travée de chœur constituent deux couples. Du côté du transept, de grands couples d'aigles aux ailes déployées avec des symboles de svastika. Le chapiteau au sud comporte également des petits monstres. Enfin, les chapiteaux entre les absides représentent un atlante entre deux hommes assis et deux singes. Le chapiteau au nord conserve un tailloir sculpté de têtes.

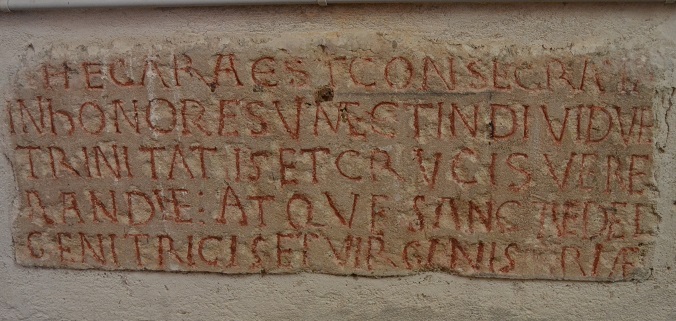

Plusieurs autres sculptures romanes sont à découvrir à l’intérieur. Les bases des colonnes sont décorées de feuillages ou de motifs géométriques, comme à Perrecy ou à Mâcon. Le revers du linteau du portail ouest porte un très beau motif de feuillages à rinceaux en méplat avec deux petites têtes humaines aux angles. L’arc triomphal entre la nef et la croisée porte deux sculptures de lions sur les faces et deux personnages en haut de l’arc, peut-être des saints ou les fondateurs du prieuré. Une Vierge à l’enfant sous un dais en forme de rosace décore un arc du croisillon nord. L'entrée au chœur depuis le croisillon sud porte une imposte sculptée de deux serpents entrelacés qui se mordent la queue. L’autel majeur du chœur porte encore une inscription latine de la fin du 11e siècle, retrouvée au 19e siècle, concernant la dédicace de l’église : à la très haute et indivisible Trinité, à la vénérable Croix et à la Sainte Mère de Dieu et Vierge Marie. Le deuxième pilier sud de la nef porte un alphabet latin mystérieux.

Le prieuré Les bâtiments du prieuré se trouvent encore au flanc sud de l'église, autour d'une cour centrale à l'emplacement du cloître disparu. Le logis du prieur reconstruit et quelques bâtiments des 16e et 17e siècles sont aujourd’hui propriétés privées. Les remparts du monastère, du 12e siècle, entourent encore l’enclos au sud et à l'ouest. La tour du prieuré ou tour de la justice du 12e siècle est une grosse tour carrée d’angle de l'enceinte. Elle s'ouvre sur la cour par deux baies géminées romanes à colonnettes et chapiteaux.

Faisons le tour des bâtiments pour visiter enfin le portail du prieuré qui s’ouvre dans l’enceinte du côté sud. Ce portail, plus tardif que le portail de l’église, date probablement des années 1140. Son décor fort original est attribué à l’atelier de sculpteurs du portail de Neuilly-en-Donjon, dont le style est influencé par Gislebertus d’Autun. Mutilé au 16e siècle, il a été entièrement restauré en 2002. Son tympan, sous une voussure à palmettes, est sculpté de deux scènes bibliques : à gauche, l’Adoration des Rois Mages, avec la Vierge à l'Enfant, et à droite, le Péché originel, avec Adam et Eve croquant la pomme, le serpent tentateur et Adam et Eve honteux après leur faute. Le linteau montre le Jugement Dernier, scène de la Séparation des Elus et des Damnés, en deux thèmes également : à gauche, le paradis avec la Jérusalem céleste et des anges aux ailes déployées, et à droite, l’enfer avec un serpent monstrueux représentant le Léviathan et des groupes de damnés enchaînés. Les deux corbeaux mutilés supportant le linteau sont sculptés d'animaux surmontant des reliefs sculptés avec atlantes. Remarquons enfin les deux chapiteaux historiés, avec à gauche Abraham et Isaac, et le relief au Combat de cavaliers à droite du portail.

Un troisième tympan roman, dit le tympan d’Arcy, se trouve maintenant au Musée du Hiéron à Paray-le-Monial. Cette sculpture moins connue provient de l’ancienne entrée principale du côté ouest de l’enceinte du prieuré. Démantelé à la Révolution, le portail a été remonté au musée où il décore la salle principale. Datant des environs de 1125-1130, son style diffère des autres sculptures d’Anzy. Le tympan montre encore l’Ascension, avec le Christ en gloire dans la mandorle, bénissant et portant le livre, entre deux anges. On y découvre encore des traces de polychromies. Le linteau représente une scène très rare : la Vierge Marie allaitant l’enfant Jésus. Elle est flanquée par quatre saints (Moise, Pierre, Paul et Etienne) et par quatre saintes femmes. Les voussures à feuillages, les prophètes sur les chapiteaux et les corbeaux complètent un autre trésor de la sculpture romane d’Anzy.

L'église est ouverte pour la visite. Pour en savoir plus sur Anzy-le-Duc, vous pouvez visiter les sites Internet suivants : Site de la

communauté de communes : http://www.cc-marcigny.fr/anzy-le-duc. Remerciements : les photos de la page sont en partie de Cees van Halderen et de Julianna Lees. Aussi, vous pouvez consulter les sources écrits suivants: - Beauchamp

A. et Simonin J.-C., Eglise Romane d'Anzy-le-Duc, La Clayette,

2012.

[haut de page] [accueil] [contact] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bien

que de dimensions modestes, la priorale d’Anzy-le-Duc est

parmi les plus merveilleuses églises romanes de la Bourgogne.

L’édifice d’un calcaire qui semble doré,

dont le haut clocher octogonal domine le petit village et le paysage

paisible du

Bien

que de dimensions modestes, la priorale d’Anzy-le-Duc est

parmi les plus merveilleuses églises romanes de la Bourgogne.

L’édifice d’un calcaire qui semble doré,

dont le haut clocher octogonal domine le petit village et le paysage

paisible du  ble

très harmonieux est complété par un magnifique

clocher à trois étages octogonaux de baies géminées

surmontant la coupole du transept. C’est ensuite par les sculptures

de première importance que le visiteur sera enchanté.

Les chapiteaux de la nef forment un ensemble sculpté remarquable

et montrent des scènes historiées admirables, des

animaux fantastiques et des feuillages d’un bel effet. On

remarque d’autres sculptures romanes aux modillons de la nef

et aux bases des piliers. C’est aussi par les portails que

la sculpture d’Anzy est célèbre : trois portails

du prieuré sont conservés dont deux sont encore en

place actuellement. D’abord le portail ouest de l’église,

où le tympan montre un Christ en majesté entre deux

anges et les apôtres du linteau, de facture clunisienne. Dans

l’enceinte du prieuré, près de la grande tour

qui conserve encore ses baies romanes, se trouve un deuxième

portail sculpté d’une facture plus tardive, où

on peut admirer l’Adoration des Mages, la tentation d’Adam

et Eve et le Jugement Dernier. Il s'est inspiré probablement

du tympan d’

ble

très harmonieux est complété par un magnifique

clocher à trois étages octogonaux de baies géminées

surmontant la coupole du transept. C’est ensuite par les sculptures

de première importance que le visiteur sera enchanté.

Les chapiteaux de la nef forment un ensemble sculpté remarquable

et montrent des scènes historiées admirables, des

animaux fantastiques et des feuillages d’un bel effet. On

remarque d’autres sculptures romanes aux modillons de la nef

et aux bases des piliers. C’est aussi par les portails que

la sculpture d’Anzy est célèbre : trois portails

du prieuré sont conservés dont deux sont encore en

place actuellement. D’abord le portail ouest de l’église,

où le tympan montre un Christ en majesté entre deux

anges et les apôtres du linteau, de facture clunisienne. Dans

l’enceinte du prieuré, près de la grande tour

qui conserve encore ses baies romanes, se trouve un deuxième

portail sculpté d’une facture plus tardive, où

on peut admirer l’Adoration des Mages, la tentation d’Adam

et Eve et le Jugement Dernier. Il s'est inspiré probablement

du tympan d’ Poitiers,

le premier abbé du monastère, arrivé de Saint-Savin-sur-Gartempe

en Poitou. Une première église fut bâtie, dédiée

à la Sainte-Trinité, la Sainte-Croix et la Sainte-Mère

de Dieu et Vierge Marie et entourée d’un hospice et

de locaux monastiques. Après la mort de l’abbé

en 930, un culte important se développe pour saint Hugues

d’Anzy, renforcé par plusieurs miracles. Ses reliques

furent révélées en 1001 et un nouveau tombeau

est érigé pour le saint. La translation solennelle

du corps eut lieu en 1001 et en 1025, les reliques furent emmenées

au deuxième concile d’Anse. Soutenu par Odilon

de

Poitiers,

le premier abbé du monastère, arrivé de Saint-Savin-sur-Gartempe

en Poitou. Une première église fut bâtie, dédiée

à la Sainte-Trinité, la Sainte-Croix et la Sainte-Mère

de Dieu et Vierge Marie et entourée d’un hospice et

de locaux monastiques. Après la mort de l’abbé

en 930, un culte important se développe pour saint Hugues

d’Anzy, renforcé par plusieurs miracles. Ses reliques

furent révélées en 1001 et un nouveau tombeau

est érigé pour le saint. La translation solennelle

du corps eut lieu en 1001 et en 1025, les reliques furent emmenées

au deuxième concile d’Anse. Soutenu par Odilon

de